Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Systeme, die uns Umkehr ersparen sollen

Die Industriegeseilschaft hat Jahrzehnte erfolgreichen Wirtschaftswachstums hinter sich. Neben den negativen ökologischen Nebenwirkungen dieses Erfolges treten immer deutlicher gravierende gesellschaftliche Folgen auf. Die zunehmende Entsolidarisierung untersucht im folgenden der sächsische Ministerpräsident.

Die Industriegeseilschaft hat Jahrzehnte erfolgreichen Wirtschaftswachstums hinter sich. Neben den negativen ökologischen Nebenwirkungen dieses Erfolges treten immer deutlicher gravierende gesellschaftliche Folgen auf. Die zunehmende Entsolidarisierung untersucht im folgenden der sächsische Ministerpräsident.

In der Bundesrepublik Deutschland machen die Einpersonenhaushalte inzwischen über 30 Prozent aller Haushalte aus. Wir können heute zu Recht von einer Atomisierung der Gesellschaft sprechen. Das bedeutet, daß die der menschlichen Natur gemäße Form der gegenseitigen Verantwortung, Fürsorge und Geborgenheit abgelöst werden muß durch eine gesellschaftlich organisierte Form, die die natürliche ersetzt. Das beinhaltet eine Enthumanisierung, jedenfalls bezogen auf die Natur des Menschen.

Wir nehmen die Enthumanisierung in Kauf, weil sie eine Folge der Arbeitsteilung ist, und diese wiederum die Ursache für einen wachsenden Wohlstand. Wir scheinen der Meinung zu sein, daß dies eine gewissermaßen unvermeidliche und notwendige Auswirkung des wachsenden Wohlstandes im materiellen Sinne sei.

Wir haben auch unter dem Motto der Emanzipation des einzelnen von sogenannten gesellschaftlichen Zwängen, einen ideologischen Überbau für diesen Prozeß entwickelt, mit dem wir lange Zeit sehr zufrieden waren.

Jetzt stellen wir fest, daß die gesellschaftlichen Organisationen, die wir brauchen, um die Nachteile der Atomisierung der Gesellschaft zu kompensieren, dem Menschen v/eniger gerecht werden, als eine stärkere personale Solidarität dies tun würde: Sie führen den Menschen nämlich in eine Abhängigkeit von diesen Organisationen. So ist auch nicht verwunderlich, daß mit dem wachsenden Wohlstand die Klage über Vereinsamung und Entsolidarisierung in der Gesellschaft zunehmen.

Das heißt, die Wohlstandsentwicklung hat nicht automatisch zu einer stärkeren.Geborgenheit, zu einer stärkeren personalen Hinwendung der Menschen zueinander geführt, sondern, im Gegenfeil, zu einer stärkeren Organisierung oder Verbürokratisierung des Lebens. Typisch für die hochentwickelte atomisierte Industriegesellschaft ist also: Je ausgeprägter die Vereinzelung der Menschen ist, um so mehr sind sie auf organisatorische Vorkehrungen zur Sicherung vor Leensrisiken angewiesen. Und deshalb ist es ganz normal, daß die Menschen sich immer stärker auf die Existenz solcher kollektiver Organisationen stützen...

Vier Millionen 80jährige

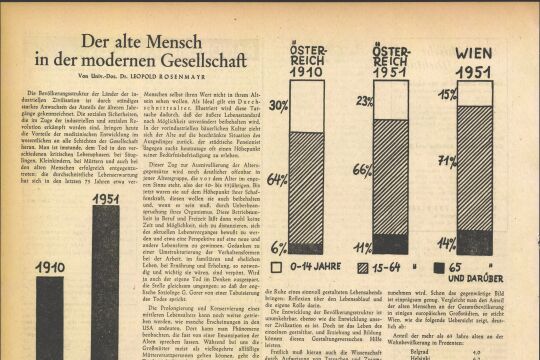

In der demographischen Entwicklung sehen wir weitere Symptome für krisenhafte Entwicklung in der hochentwickelten Industriegesellschaft... Im Jahre 2030, das ist die Zeit, zu der meine Kinder in Pension gehen, wird die Zahl der über 80jährigen Menschen sich der vier Millionengrenze nähern. Das Verhältnis zwischen der Bevölkerung bis zum 15. und der ab dem 65. Lebensjahr wird auf dem Kopf stehen. Aus der Bevölkerungspyramide wird ein Bevölkerungsbaum, das heißt die jüngeren Generationen bilden den Stamm und die älteren die Krone.

Daraus werden sich Anforderungen an die Solidaritätsfähigkeit der Gesellschaft ergeben, mit denen wir uns überhaupt noch nicht beschäftigt haben. Ich habe noch keinen Arbeitsund Sozialminister gefunden, der die

Bevölkerung darüber aufklärt, daß bereits die gegenwärtige arbeitende Generation in den europäischen hochentwickelten Industrieländern den Generationenvertrag auf das sträflichste verletzt. Deshalb steht die Erwartung, daß die noch nicht geborenen Kinder meiner Kinder später diese Solidarität wahren würden, auf sehr wackligen Füßen...

Kollektiv kann ich nämlich nur den Generationenvertrag zwischen der arbeitenden und der alten Generation organisieren, indem ich die arbeitende Generation verpflichte, Beiträge zu zahlen, aus denen die Alterseinkommen finanziert werden, das ist relativ einfach. Man nennt das ein Umlagefinanzierungsverfahren. Das heißt, aus dem laufenden Einkommen der arbeitenden Bevölkerung werden die laufenden Alteneinkommen finanziert. Das ist aber nur der eine Teil des Generationenvertrags.

Der andere Teil des Generationenvertrags besteht darin, daß die arbeitende Bevölkerung Kinder hat, die in der Lage sind, dieses System fortzusetzen. Wenn die arbeitende Bevölkerung aber keine Kinder hat oder sehr viel weniger, als nötig wären, um die Last zu tragen, verletzt sie in bezug auf die nachkommende Generation den Generationenvertrag. Eine ausreichende Geburtenzahl kann ich mit kollektiven Mitteln nicht sichern...

Deshalb werden meine Kinder wenn sie alt sind, einer sehr viel kleineren arbeitenden Generation gegenüberstehen. Dann wird die Pflege der Menschen keine finanzielle Frage mehr sein, sondern eine Frage des Vorhandenseins von Pflegepersonal. Wir werden dann vor einem neuen schwierigen Generationsproblem stehen: Nämlich vor der Frage, ob die 65jäh-rigen die 85jährigen pflegen sollen. Das ist heute jedenfalls in der Bundesrepublik bei den 65jährigen nicht mehrheitsfähig. Hier stellt sich die Frage, wie man unter demokratischen Bedingungen und in einer säkularen Welt, Mehrheiten dafür gewinnen kann, ihr Verhalten zu ändern.

Wir produzieren durch unseren Systemansatz Vereinzelung, Entsolidarisierung und vor allem die Vorstellung, daß der Mensch sich selbst nicht zu ändern, sondern Anspruch auf immer perfektere Systeme habe, die ihm selbst Umkehr ersparen. Dieser Beitrag ist ein Auszug aus Biedenkopfs Vortrag im Rahmen des Arbeitsseminars „Eine menschengerechte Gesellschaft in Zeiten bedrohter Wirtschaft" veröffentlicht im Bericht des „Instituts für Studien" in Salzburg.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!