Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

„Eine Geschichte, die nie erzählt wird“

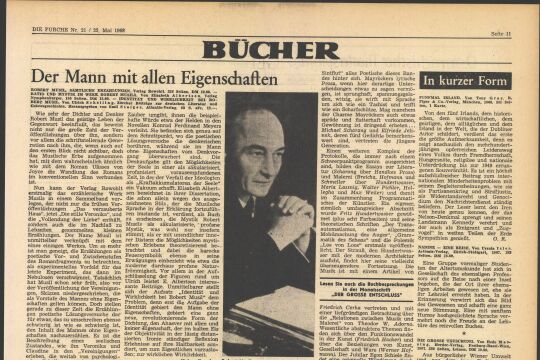

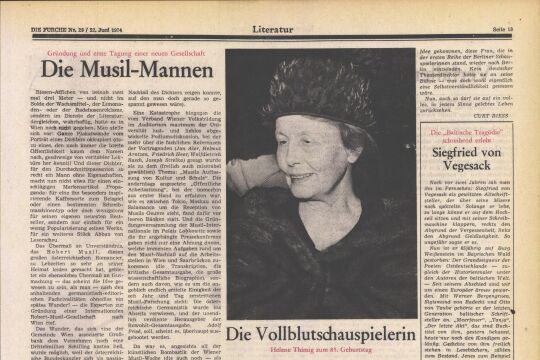

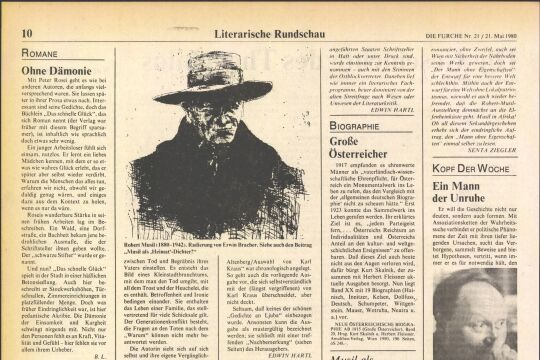

Der große Literaturwissenschafter Heinz Politzer hat Robert Musil einmal als „den größten unbekannten Schriftsteller des zwanzigsten Jahrhunderts“ bezeichnet. Eine Formulierung, die wie kaum ein anderer Satz über den österreichischen Romancier zutrifft, seine Bedeutung und Situation als Autor trifft. Eine Formulierung, die auch symptomatisch ist für die Haltung einer Literaturkritik, die Auseinandersetzungen scheute, die auf der Suche nach dem Neuesten die Qualität über sah und überging.

Der große Literaturwissenschafter Heinz Politzer hat Robert Musil einmal als „den größten unbekannten Schriftsteller des zwanzigsten Jahrhunderts“ bezeichnet. Eine Formulierung, die wie kaum ein anderer Satz über den österreichischen Romancier zutrifft, seine Bedeutung und Situation als Autor trifft. Eine Formulierung, die auch symptomatisch ist für die Haltung einer Literaturkritik, die Auseinandersetzungen scheute, die auf der Suche nach dem Neuesten die Qualität über sah und überging.

Man hat Musil zwar gelobt, hat ihn geehrt, hat seinen Roman als „große Leistung“, als „bürgerliches Epos“ bezeichnet; doch über Plattitüden kam die Kritik selten hinaus. Musil war zu Lebzeiten nicht „in“, der „Mann ohne Eigenschaften“ wurde kaum gelesen, lediglich Musils erster Roman „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ erregte einiges Aufsehen. Das auch nicht aus literarischen Gründen.

Dabei hat Musil es seinem Verleger immer schwer gemacht. Mit seinem aristokratischen Stolz, ein Manuskript dutzendmal umzuarbeiten, mit seiner notorischen Langsamkeit im Schreiben, mit seinem Zögern, seiner Bescheidenheit, die zum großen Teil auch Koketterie war. Die ersten tausend Seiten des „Mannes ohne Eigenschaften“ erschienen 1931 und 1933, weitere 1113 Seiten als Nachlaß, noch einmal vierundzwanzig Kapitel im Jahre 1953 in der ersten Gesamtausgabe von Adolf Frise. Ein Roman in Etappen also. Vor allem aber ein Roman, der gar keiner ist. Ein Versuch, Essay, Betrachtung, Glosse und eine „Handlung“ zu verbinden, zu vereinen. „Die Geschichte des Romans kommt darauf hinaus, daß die Geschichte die in ihm erzählt wird, nicht erzählt wird“, so hat Musil selbst in der Einleitung seinen Roman charakterisiert. Ein Paradoxon scheinbar, denn wie will man eine Geschichte erzählen, die darin besteht, daß sie nicht erzählt wird? Musil hat zwar eine Rahmenhandlung erfunden, die „Parallelaktion“ zu Ehren des österreichischen Kaisers Franz Joseph, doch dieser Rahmen verflüchtigt sich, geht unter in einem Gestrüpp von Einschüben, Beobachtungen, Nebenhandlungen, politischen Betrachtungen, Liebesverhältnissen. Die Handlung verschwimmt, wird eigenartig fremd. Man kennt sich nicht mehr aus.

Musil hat den Roman auch nie fertiggeschrieben. Nicht nur, weil er früh gestorben ist. Der Roman konnte nicht fertiggeschrieben werden, weil er kein Ende haben durfte, und keinen Anfang. „Mein Gedächtnis ist schlecht. Mich interessieren nicht die Tatsachen, mich interessiert das geistig Typische, das Gespenstische des Geschehens“ hat Musil einmal geschrieben. So blieb das große Werk ein Torso, und nur weil es ein Torso war, war es gut. Die Nichtvollendung als Prinzip.

Dieses Nichtvollenden haftet vielen großen Künstlern als Mythos an, macht sie geheimnisvoll, faszinierend. Für die Nachlaßeditoren bedeutet es Arbeit, akribische Recherchen - ein Lebenswerk. Seit wenigen Wochen liegt die zweite „Gesamtausgabe“ von Musils Werken vor. Es wird bestimmt nicht die letzte sein. Denn noch immer liegen hunderte handgeschriebene Seiten in den Nachlaßmappen, noch immer liegen verschollene Artikel und Essays in Archiven. Trotzdem - die zweite Ausgabe ist eine Meisterleistung. Adolf Frise, einer der letzten der alten Editorengilde, hat fast Menschenunmögliches geleistet. Er hat weitere zwanzig Kapitel aus dem Nachlaß hinzugefügt, Fragmente, Überarbeitungen, hat genau alle Abweichungen von früheren Entwürfen registriert, hat aus dem Mammutwerk ein noch größeres Gestrüpp von Texten, Einschüben, Kommentaren gemacht.

Frise hat damit Musils Pläne präzisiert, hat aber gleichzeitig aus einem gerade noch lesbaren Roman, ein für den „Laien“ undurchdringliches Textgestrüpp geschaffen. Nur noch Philologen finden sich zurecht - und auch die nur mit Mühe. Eine Ausgabe für Wissenschafter.

Doch neben dem „Mann ohne Eigenschaften“ hat Frise vor allem dem 'Essayisten und Kulturkritiker Musil Rechnung getragen. Mit neuen Aufsätzen, politischen Reden, Aphorismen. Da lernt man auch einen neuen Musil kennen. Musil als Theaterkritiker etwa, der ungeheuer aggressiv und scharfzüngig das Theater seiner Zeit beobachtet hat, der auch selber zwei mißlungene Stücke geschrieben hat, die nie beim Publikum angekommen sind, weil sie eigentlich Prosa waren. Alle Erzählungen und Essays hat Frise im zweiten Band der Ausgabe gesammelt. Dieser zweite Band ist auch für den Laien faßbar, interessant. Leicht zu lesen. Man verliert nicht den Faden, verirrt sich nicht - wie beim „Mann ohne Eigenschaften“ - in einem Dik- kicht von Prosa, man kann den großen Stilisten Musil genießen. Seine poetischen Vergleiche, seine präzisen Beobachtungen, seine psychologische Kenntnis des Menschen. Da wird die Lektüre zum Vergnügen.

GESAMMELTE WERKE. Von Robert Musil, Verlag Rowohlt, Reinbeck 1978, 2 Bände, 4109 Seiten, öS. 1372,80, auch als Taschenbuchkassette, 9 Bände, 4109 Seiten, öS 608,40, ab 1.1.19 79 öS 764,40.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!