Pflegeheime und Corona: Riskanter Schutz

Menschen in Pflegeheimen sollen vor dem Coronavirus „geschützt“ werden. Damit das nicht zugleich Diskriminierung bedeutet, braucht es aber ein Umdenken. Ein Gastkommentar von Veronika Prüller-Jagenteufel.

Menschen in Pflegeheimen sollen vor dem Coronavirus „geschützt“ werden. Damit das nicht zugleich Diskriminierung bedeutet, braucht es aber ein Umdenken. Ein Gastkommentar von Veronika Prüller-Jagenteufel.

Zu einer besonders schützenswerten Gruppe zu gehören, birgt Risiken. Es ist zumindest ambivalent. So galten Frauen im Patriarchat stets als gefährdet und waren Männern zugeordnet, die sie beschützen sollten: auch vor der Bedrohung durch Männer. Schutz und Übergriff waren und sind in Herrschaftsverhältnissen aber nicht immer leicht zu unterscheiden. Auch für hochgestellte Persönlichkeiten, die von Staats wegen geschützt werden, ist das nicht unbedingt angenehm. Das beschreibt zum Beispiel Michelle Obama in ihrer Autobiografie mit Anekdoten über das Austricksen der Sicherheitsbeamten und die Belastung, den Personenschutz auch im Privatleben immer dabei zu haben. Und den Polizisten vor der Wiener Synagoge empfinde nicht nur ich als durchaus doppeldeutigen Zeugen dafür, wie prekär jüdisches Leben auch 75 Jahre nach dem Holocaust immer noch ist. Schutz und Diskriminierung sind eben oft zwei Seiten einer Medaille; Schutz und Einschränkung ebenso.

Die Coronakrise hat die Alten und Kranken als besonders schützenswert ins Rampenlicht gestellt. Das ist richtig – und ebenfalls riskant, zumindest ambivalent. Das zeigt sich schon darin, dass nun vielfach von den Geschützten erwartet wird, dankbar zu sein und sich brav und geduldig wohlzuverhalten – schließlich nehmen „Wir“, die „Normalbevölkerung“, ja vermeintlich nur ihretwegen alle diese Maßnahmen in Kauf. Ganz schnell wird aus der Risikogruppe eine Randgruppe: herausdefiniert aus dem Selbstverständlichen und Normalen, verdrängt aus den Reihen derer, die Schutz geben können, zum Objekt der Sorge fremdbestimmt. Eigene Gefährdungen und Ängste der dominanten Gruppe können dahinter praktischerweise verschwinden und das Selbstbild als stark und großmütig kann sich festigen.

Es braucht echte Anerkennung

Damit sollen weder die Richtigkeit der Maßnahmen noch Sorge und Solidarität in Frage gestellt sein; die sind zu unterstützen beziehungsweise großartig und unbedingt wichtig. Aber noch ist nicht klar, ob und wie die neue politisch-gesellschaftliche Wertschätzung für die (Risiko-?, Rand-?)Gruppe der Alten und Kranken nachhaltig Mentalitäten und Strukturen prägen wird. Dringend geraten wäre eine echte Anerkennung auf der Basis des gemeinsamen Menschseins.

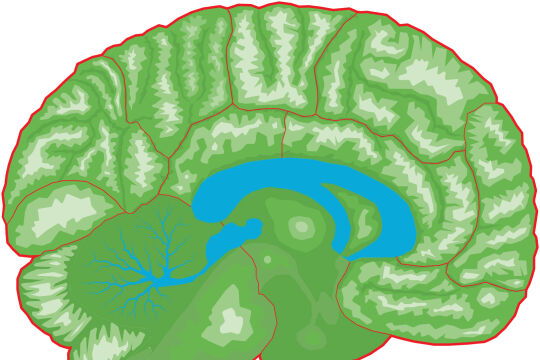

Stärken und Schwächen, Geben und Nehmen sind nämlich unter Menschen nie säuberlich aufgeteilt, sondern alle sind aufeinander angewiesen, können voneinander lernen und einander beschenken. Das gilt sogar für die Kundinnen beziehungsweise Bewohner von Pflegeheimen oder mobilen Pflegediensten. Auch diese Menschen sind nicht nur bedürftig – auch wenn sich ihr sogenanntes viertes Lebensalter durch die Überschneidung von alt und krank definiert. Diese Kombination ist es, die sie zur Corona-Risikogruppe par excellence macht, aber auch zu Menschen in Lebenslagen, in die niemand kommen will. Schon vor Corona waren Menschen, die gepflegt werden, eine Gruppe, die nur über ihre Bedürftigkeit wahrgenommen wird – und deshalb für viele ein unangenehmes Schreckbild. Vor der Herausforderung, die es bedeutet, sich damit zu konfrontieren, schützt sich die Gesellschaft bislang recht erfolgreich.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!