Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien: drei Staaten eines nun getrennten Sprachraums, in dem auch die Literatinnen und Literaten mit den Folgen des Kriegs konfrontiert sind.

Mitte der 90er-Jahre kam der Krieg und mit ihm die Wirklichkeitsprosa, erzählten kroatische Autorinnen und Autoren vergangenen Samstag Abend in Split. Zuvor wäre die kroatische Literatur postmodern gewesen und neuerdings lebten Beziehungsgeschichten auf # doch jede Beziehung kann ja im Kleinen von den Problemen des Miteinanders im Großen erzählen. #Wir müssen uns engagieren, weil uns das die Wirklichkeit aufzwingt.#

Was ist das für eine Wirklichkeit? Neun Journalisten aus Österreich, der Schweiz und Deutschland gab der Kunstverein #Alte Schmiede# Gelegenheit, auf einer Reise von Split über Sarajevo nach Belgrad die Komplexität der Wirklichkeit zumindest zu erahnen und mit Schriftstellern zu sprechen, die in dieser Wirklichkeit leben, sie wie auch immer wahrnehmen und darauf schreibend reagieren. Darin und in ihren Antworten auf die Fragen der Journalisten sind sie so verschieden, wie die Wirklichkeit komplex ist.

Vom mediterranen Split, über Jahrhunderte eher Italien zugeneigt als dem Hinterland, geht die kurvenreiche Fahrt über die Berge nach Mostar, in jene Stadt, die, obwohl tourismusfreundlich wiederaufgebaut, zum traurigen Sinnbild für Zerstörung nicht nur der Bauwerke geworden ist. Seit dem Krieg haben sich hier, erzählt man uns, die Religionen schärfer getrennt. Augenscheinlich wird das durch die neue Kirche, deren Turm den schlanken Minaretten nachgebildet scheint, diese aber bei Weitem überragt, übertrumpft nur durch das große Kreuz auf dem Hügel über der Stadt. Christliche Machtdemonstration? In jedem Staat hören wir andere Versionen der Wirklichkeit, eine aber bleibt interessanterweise gleich: Nicht die Religionen haben den Krieg ausgelöst, sondern sie wurden für den Nationalismus instrumentalisiert. Erst mit und nach dem Krieg hat die Bedeutung der Religionen zugenommen, nun dienen sie als Mittel zur Stärkung des Gruppenzugehörigkeitsgefühls.

Geschichte des Zusammenlebens

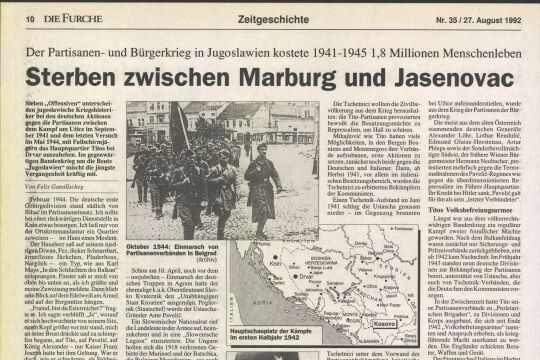

Dabei ist gerade Sarajevo ein Sinnbild für eine Jahrhunderte alte Geschichte gemeinsamen Zusammenlebens der Religionen. Nun fährt man, von Mostar kommend, durch kleine Ortschaften, geprägt von Minaretten, und merkt, kaum hat man kurz nach Sarajevo die Grenze zur Republika Srpska passiert, dass die Ortschaften hier von Minaretten geradezu gesäubert scheinen # und das ist auch der Fall.

Auch in Sarajevo treffen wir uns mit Autoren, um über Literatur zu reden, aber landen doch bei der Politik. Kein Wunder: Unter den Schriftstellern finden sich auch welche, die als Soldaten im Krieg kämpften, der das beherrschende Thema ist. Die Realität übertrumpfte die Fantasie, sagt man uns, das Leben war grauenhaft, und über das Leben schreiben Schriftsteller schließlich. Unüberhörbar ist hier das Gefühl, von der internationalen Gemeinschaft, von Europa und der Welt vergessen zu sein. Bosnien-Herzegowina mit seinen zwei Entitäten, der Föderation und der Republika Srpska, sei #ein schönes Land, aber ein unschöner Staat#. Die Resignation der älteren Bosnier ist spürbar, sie hätten ihre Illusionen verloren. Dass die Tito-Nostalgie hier besonders auflebt, verwundert nicht, waren die Muslime zu Titos Zeit doch geschützt.

Drei Staaten, zig Versionen der Wirklichkeit und so viele ungelöste Fragen, dass man sie gar nicht überblicken kann. Was bedeutet Schreiben in solchen Umfeldern? Vielleicht die Erkenntnis, dass man gar nicht unpolitisch sein kann. Jeder Versuch, sich auf die Position, nicht politisch sein zu wollen, zurückzuziehen, wird von der Wirklichkeit eingeholt. Jedes veröffentlichte Wort bekommt in solchen Kontexten politische Bedeutung. Und etwas nicht zu sagen, klingt schnell wie Affirmation.

Geschichte als Waffe

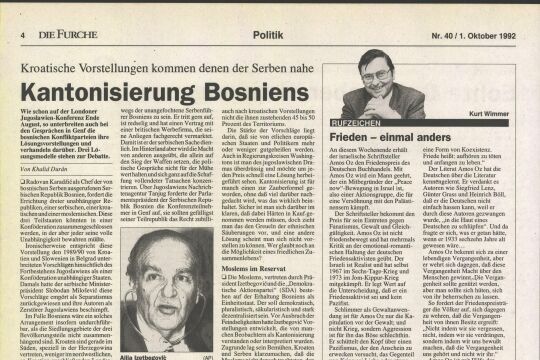

Verhängnisvoll war nicht nur in der Vergangenheit, sondern ist auch für die politische wie kulturelle Zukunft die Selbstdefinition der Gruppen durch Abwertung der jeweils anderen. Das geschieht unter anderem mithilfe der Geschichtserzählungen. Geschichte, sagt uns auch Todor Kuljic´, Soziologe in Belgrad, wurde und wird als Waffe eingesetzt. Es sind #Erinnerungsbürgerkriege#, die hier geführt werden: Wer hat die monumentalste, die älteste Vergangenheit? Die Geschichte der anderen wurde ja sogar zerstört: #Die Kroaten haben (im Krieg gegen die Serben) haufenweise serbische, aber auch andere Bücher aus ihren Bibliotheken geworfen und (im Krieg gegen die bosnischen Muslime) die berühmte Alte Brücke in Mostar zerstört. Die Serben haben Granaten auf Dubrovnik abgefeuert, die Nationalbibliothek in Sarajevo und bosnische Moscheen vernichtet und die albanische Kultur im Kosovo in Schutt und Asche gelegt#, schreibt Dubravka Ugresic, die seit 1993 nicht mehr in Kroatien lebt. Kritische Elemente der eigenen Kultur werden in einem solchen Diskurs ausgeblendet, bleiben unbenannt. Diese #Erinnerungsbürgerkriege# gingen aber nach dem Krieg weiter, meint Todor Kuljic´. Und es scheint beim gegenseitigen Aufrechnen zu bleiben, ahne ich auf dieser Fahrt: Immer sind die anderen die Täter, ist man selbst das Opfer.

Kritische Kultur der Erinnerung

Nun kann es nicht die Aufgabe der Literatur sein, als Waffe für welchen vorgeblich guten Zweck auch immer eingesetzt zu werden. Aber Literatur ist Teil der Kultur, und die Hoffnung lebt, dass vielleicht gerade die Kultur etwas in die Wege leiten kann, was die Politik noch nicht zustande bringt. Etwa die üblichen Dichotomisierungen abzutragen, wie jene: Wir sind die Opfer, ihr seid die Täter, und eine #kritische Kultur der Erinnerung# einzubringen, wie sie Todor Kuljic´ in seinem Buch #Umkämpfte Vergangenheiten# fordert. #Die für die Kriegsverbrechen zuständigen Anklagebehörden sind kein Ersatz für die Arbeit an der kritischen Erinnerung, die schmerzhaft ist.# Das bedeutet, Vergangenheit nicht nur als monumentale zu erzählen, sondern auch den selbstkritischen Blick einzubringen, #auch die dunklen Seiten der Vergangenheit in die Basiserzählung über die eigene Gruppe einzuschließen.# Das muss jeder Staat, jede Gruppe für sich selbst unternehmen, anders könnte der Kreislauf der gegenseitigen Schuldzuweisungen wohl nie unterbrochen werden. Ein schwieriges Unterfangen in einer Zeit, in der man, wie Kuljic´ erzählt, vor allem in Serbien und Kroatien nur vor der Alternative steht, entweder Patriot oder Verräter zu sein.

Es sieht zur Zeit noch nicht so aus, als ob die Literatur in großem Maß mit den monumentalen, unkritischen Kulturen der Erinnerung bräche. Damit werden aber direkt oder indirekt die offiziellen Basiserzählungen weitererzählt. Aber, diesen Eindruck gewinne ich auf der Reise, es gibt doch einige Schriftsteller, vor allem junge, die diesen selbstkritischen Blick versuchen. Ihre Bücher haben allerdings teils kleine Auflagen, erreichen damit auch noch gar nicht den europäischen Markt und # mangels Übersetzung # uns als Leser. Die Autoren nützen aber das Internet als Ort der Kritik und grenzüberschreitende Internetportale und Initiativen versuchen zusammenzubringen, was einmal in einem Sprachraum zusammenlebte und -wirkte.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!