In der moldawischen Hauptstadt Chisinau ist die deutsche evangelische Kirche verschwunden, doch Einheimische haben die Tradition wiederbelebt und das religiöse Leben neu begonnen.

Chisinau - Anna Dragan empfängt ihre Gäste im Tiefparterre des Plattenbaus, der schlichte Saal wirkt aufgeräumt, auf den Plastiktischen stehen Kaffee und Kekse. In der moldawischen Hauptstadt ist es noch sommerlich warm. Von der lauten, staubigen Straße aus sehen die Räume eher wie ein kleiner Laden oder wie ein Lokal aus. "Willkommen in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sankt-Nikolai“, erklärt die energische Frau in feierlichem Ton. Sie stolpert manchmal über die deutschen Worte, sie redet schnell, mit einem tiefen osteuropäischen Akzent, sie hat Spaß an der Sprache. Anna Dragan kommt ursprünglich aus einem Bulgaren-Dorf im Süden der Republik Moldau, doch heute ist sie das Herz der Deutschen Gesellschaft "Einigkeit“.

Eine deutschsprachige Gemeinde

Ältere Paare kommen rein und setzen sich auf Holzbänke und Klappstühle, Männer helfen ihren Frauen dabei, Frauen stützen ihre Männer. An den weißen Wänden hängen Bilder von wichtigen Momenten aus dem Gemeindeleben, etwa von einem Volksfest oder dem Muttertag. In der Ecke steht eine kleine Orgel. Anna Dragan verteilt Gesangbücher für die kurze Andacht vor dem Gemeinschaftstreffen. Von den rund 50 Mitgliedern der Gemeinde sind an diesem Freitagnachmittag nur 15 gekommen. "Wir singen auf Deutsch, wer noch nicht so gut versteht, hat hier die Übersetzung“, erklärt die Frau lächelnd und zeigt auf einen Stapel Fotokopien an der Seite des Raums. "Jeden Montag bieten wir aber auch Deutschunterricht, vor allem für die jüngere Generation“, fährt sie fort. Gepredigt wird jedoch auf Russisch, denn das ist die Sprache, die alle hier verstehen.

Anna Dragans Mann, Valentin, ist seit acht Jahren der Pfarrer der Gemeinde - und der einzige evangelische Pfarrer in Chisinau. Seine Muttersprache ist der rumänische Dialekt der Moldawier, im Alltag spricht er, wie die meisten seiner Landsleute, Russisch, einst Amtssprache auf dem gesamten sowjetischen Gebiet. Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Unabhängigkeitserklärung seines kleinen Landes erfuhr Dragan, der früher als Techniker in einer Fabrik arbeitete, Näheres über seine Familie. Dragans Großmutter hieß Sophie Jeworski und ihr Vater - Wilhelm. Sie waren Bessarabiendeutsche. "Erst in den Perestroika-Jahren wurde mir die Geschichte in allen Details erzählt. Kurz darauf habe ich angefangen, Deutsch zu lernen“, erinnert sich Dragan.

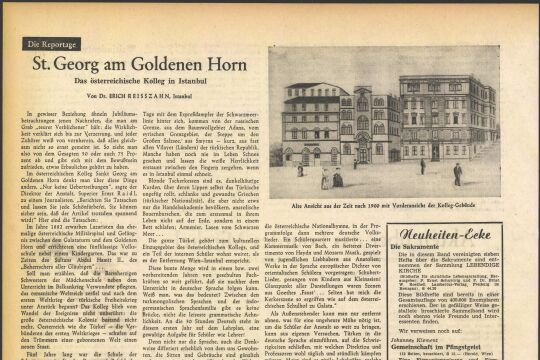

Die Provinz Bessarabien, ein Streifen zwischen den Flüssen Pruth und Dnjestr, gehörte im 19. Jahrhundert zum Russischen Reich, die Zaren freuten sich über die deutschen Siedler, die vor allem aus Württemberg kamen. Die erste evangelische Gemeinde in Chisinau wurde 1827 gegründet und die ursprüngliche Sankt-Nikolai-Kirche wurde elf Jahre später eingeweiht. "Vor dem Zweiten Weltkrieg betrachteten viele Bevölkerungsgruppen Bessarabien als ihre Heimat. Das Gebiet glich einem Flickenteppich, wo sich Juden, Rumänen, Polen, Ukrainer, Deutsche und Roma begegneten“, beschreibt der Bukarester Historiker Lucian Boia die Ausgangslage. Doch nach dem Hitler-Stalin-Pakt wurde die Provinz, die seit 1918 ein Teil Rumäniens war, von der Roten Armee besetzt.

Sowjetisch - seit dem Hitler-Stalin-Pakt

Fast alle 100.000 Deutschstämmigen verließen 1940 ihre Häuser und Bauernhöfe und folgten dem offiziellen Aufruf "Zurück ins Reich“. Dragans Großmutter gehörte zu den ganz wenigen, die damals der Bevölkerungspolitik der Nazis nicht folgte - und zwar nicht, weil sie sich ein Leben in der Sowjetunion wünschte, sondern weil ihr Mann, Feodor Sotirca, in seinem Heimatdorf Floresti bleiben wollte. "Er war Moldawier und es war ihm egal, in welchem Land sein Dorf lag“, erinnert sich Dragans Mutter Evghenia. "Im Jahr darauf begann der Krieg, deutsche und rumänische Soldaten fuhren durch den Ort, dann kehrte die rumänische Verwaltung zurück. Mein Vater hatte damals eine Übersetzerstelle beim Rathaus“, erzählt die 76-jährige Frau.

Nach dem Krieg wurde Bessarabien wieder zur Sowjetrepublik Moldau. Feodor Sotirca, seine Frau Sophie und ihre Tochter Evghenia wurden wegen "Verrats“ nach Sibirien deportiert. Erst nach Stalins Tod konnte die Familie nach Floresti zurückkehren. "Seitdem sprach meine Mutter kein Wort mehr auf Deutsch. Wir haben es bewusst verdrängt. Heute bin ich zu alt, um es wieder zu lernen“, sagt Evghenia Dragan. Die alte Sankt-Nikolai-Kirche wurde geschlossen und später abgerissen, an der Stelle, wo sie einst war, steht heute der Präsidentenpalast.

Im Februar 2000 wurde die Gemeinde dann allerdings wieder gegründet. "Drei Jahre später wurden wir offiziell anerkannt“, erzählt Pfarrer Dragan. "Damals waren wir vielleicht 20 Leute und nur die ältesten hatten je in ihrem Leben eine evangelische Kirche gesehen oder überhaupt jemals einem Gottesdienst beigewohnt. Zu Sowjetzeiten waren Religion und ethnische Identität entweder Tabu oder wurden einfach nicht thematisiert“, erinnert sich der Mann. "Mit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus begannen viele ehemalige Sowjetbürger, nicht nur bei uns in der Moldau, nach einer neuen Identität zu suchen. Zugehörigkeiten wurden wiederentdeckt - oder wiedererfunden“, erklärt Historikerin Diana Dumitru, die an der Staatsuniversität in Chisinau zeitgenössische Geschichte unterrichtet.

Valentin Dragan wollte immer mehr über seine Familie erfahren und interessierte sich für Theologie. Er wollte evangelisch werden. Heute feiert er jeden zweiten Sonntag um 10 Uhr den Gottesdienst. Zusammen mit seiner Frau fährt er bereits zwei Stunden vorher zu ihrem Tiefparterre, das in einem der anonymen Plattenbauviertel der moldawischen Hauptstadt liegt. Der Saal muss jedes Mal umfunktioniert werden: Valentin und Anna Dragan räumen die Plastiktische weg, reihen die Holzbänke ordentlich hintereinander und bereiten sich für die Zeremonie vor. "Seit sieben Jahren stellen wir Anträge bei der Hauptstadtverwaltung, um ein kleines Grundstück zu bekommen. Dann könnten wir vielleicht mit unseren bescheidenen Mitteln eine kleine Kapelle bauen. Doch bis heute ist nichts passiert“, beschwert sich Pfarrer Dragan.

Kleines Projekt im ärmsten Land Europas

Unter der Woche wird das Tiefparterre zum Speisesaal. Gut zehn Bedürftige aus der Nachbarschaft, vor allem Rentner und Behinderte, bekommen montags bis freitags eine warme Mahlzeit. "Vor ein paar Jahren hatten wir genug Geld für 20 Leute, doch die Kosten von Energie und Lebensmittel sind mittlerweile dermaßen gestiegen, dass wir es nicht mehr schaffen“, sagt Anna Dragan, die 2005 die Idee für dieses kleine Sozialprojekt hatte. Seitdem ist Anna Bodnarenko die Küchenfee der Gemeinde. Sie zaubert jeden Tag aus den wenigen verfügbaren Zutaten mehrere Gerichte: einmal einfach Reis, dann Pelmeni, die traditionellen russischen Teigtaschen, mal Mamaliga, eine Art fester Brei aus Maisgrieß, den viele Rumänen und Moldauer lieben.

"Hauptsache billig und füllend“, lacht Anna Dragan. Obwohl die Gemeinde unablässig Spenden sammelt, lassen sich das Sozialprojekt und die wenigen weiteren Veranstaltungen auf diese Weise nicht finanzieren. Gilt doch die Republik Moldau mit einem monatlichen Durchschnittslohn von 150 Euro nach wie vor als ärmstes Land Europas. "Viele unserer Mitglieder sind ältere Leute, die von einer Rente von 80 Euro im Monat leben müssen. Sie können nur Kopeken spenden“, erzählt die Frau des Pfarrers, die vor sechs Jahren auch eine Lösung des Problems gefunden hat: Die warme Mahlzeit wird nicht nur bedürftigen Personen angeboten, sondern auch anderen Gästen, die sich einen kleinen Beitrag leisten können.

Das Modell hat eine Weile gut funktioniert: Der Speisesaal war gut besucht, denn die niedrigen Preise hatten eine Stammklientel aus dem Viertel angezogen. Doch in den letzten Jahren hat sich mit der Wirtschaftskrise die immer schon schwierige Lage der Moldauer weiter verschlechtert. "Wir haben es gerade nicht leicht, aber das ist nicht Sibirien. Unsere Eltern haben schon schwierigere Zeiten erlebt“, sagt Anna Dragan zuversichtlich. Sie muss bald gehen: Ein Fahrer wartet vor der Tür mit der Lieferung für die nächste Woche.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!