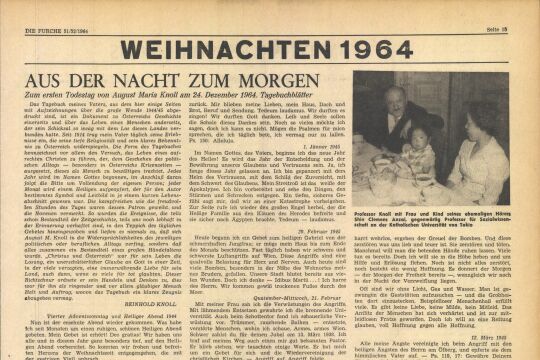

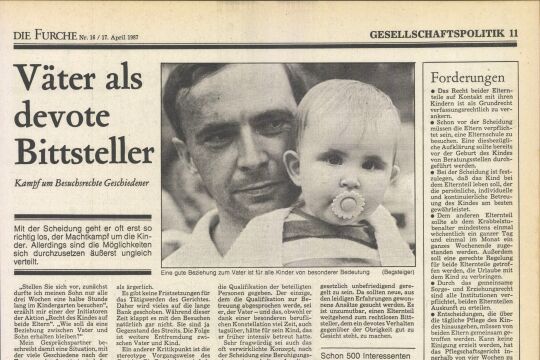

Zweieinhalb Jahre verbringt Christian Jostmann als Karenz-Vater mit seinem Kind: Ein Zwischenbericht nach acht Monaten.

Die Frau von der Gebietskrankenkasse wollte auf Nummer sicher gehen. Sie rief noch mal an, um zu fragen: "Ihr Mann weiß hoffentlich, dass es beim Kinderbetreuungsgeld eine Zuverdienstgrenze gibt?" Offenbar konnte meine Frau, die ans Telefon gegangen war, sie beruhigen. Meinem Antrag wurde stattgegeben: Seit Jänner bin ich "in Karenz". Das heißt, ich bekomme 14,53 Euro dafür, dass ich den Tag mit meiner damals acht, inzwischen fünfzehn Monate alten Tochter verbringe.

Ein Fulltime-Job ist das, mit breitem Anforderungsprofil: Ich bin Koch, Reinigungskraft, Krankenpfleger, Chauffeur, Butler, Seelsorger und Alleinunterhalter in einer Person, und wenn die Kleine schläft, habe ich Bereitschaftsdienst und erledige das Backoffice. Oder ich bilde mich fort mit Ratgebern, in denen erklärt wird, was ich als "Mutter" zu tun und zu lassen habe. Einmal pro Monat gehe ich zur "Mütterberatung" und wöchentlich zur Krabbelgruppe in den Gemeindesaal, um mich "mit anderen Müttern auszutauschen" - so der Einladungstext in unserem Gmoablattl.

Vater bei "Mütterberatung"

14,53 Euro pro Tag scheint nicht viel Geld für einen 14-Stunden-Job, der eine Art mentaler Geschlechtsumwandlung zu erfordern scheint. Aber ich bin der Republik Österreich sehr dankbar für ihre Unterstützung, denn viele Staaten, auch in Europa, zahlen jungen Eltern nichts Vergleichbares. Und außerdem kriegt man Kinder ja nicht nur des Geldes wegen, auch wenn die Familienpolitik oft diesen Eindruck erweckt.

Nicht dass ökonomische Erwägungen bei uns keine Rolle gespielt hätten. Meine Frau verdient besser als ich, was in Österreich ein seltener Fall ist. Von daher lag es nahe, dass ich das Kind übernehme. Da ich aber meinen Beruf nicht aufgeben wollte, kümmern wir uns nun beide abwechselnd um unsere Tochter und ich beziehe das Kinderbetreuungsgeld. Selbst wenn es die Sachbearbeiterin bei der Sozialversicherung nicht glauben mag: Einen freiberuflichen Autor, der nur die halbe Woche arbeitet und für Qualitätszeitungen schreibt, kann die Zuverdienstgrenze von 16.200 Euro pro Jahr nicht wirklich schrecken.

"Tja", hat ein Onkel zu mir gesagt, ein gebildeter, weltoffener Mensch und bis zu seiner Pensionierung vor wenigen Jahren als Geschäftsführer tätig: "Du als Freiberufler kannst es dir eben erlauben, in Teilzeitkarenz zu gehen, aber wenn du Angestellter in einer Firma bist und Verantwortung trägst, ist das völlig unmöglich." - "Und was ist mit Klara?", habe ich ihn gefragt. Meine Frau ist nämlich Angestellte in einer Firma und trägt dort Verantwortung. "Die ist eine Frau, das ist etwas anderes", sagte da der Onkel.

In Wirklichkeit ist es auch für Frauen in verantwortlicher Position schwierig, Teilzeit zu arbeiten. Meine hat das Glück, dass ihre Arbeitgeber ein Ehepaar sind, das selbst zwei kleine Kinder hat. Ihre Chefs wissen daher nicht nur, wie schwierig es für eine Frau ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Sie wissen auch, dass es möglich ist, wenn man nur will.

Wollen muss man es allerdings, und vor allem frühzeitig darauf hinarbeiten. Das muss nicht unbedingt heißen, dass eine Frau bereits bei der Partnerwahl darauf achten soll, ob der Zukünftige bereit ist, seinen Beruf zumindest für eine Zeit der Familie unterzuordnen - auch wenn meine Frau schon mehrmals von Freundinnen den Seufzer gehört hat, sie habe sich "halt den Richtigen ausgesucht". Das höre ich natürlich gern, auch ein Karenz-Vater braucht schließlich soziale Anerkennung.

Stephanie Wiesmann von der Universität Utrecht erforscht derzeit, wie zukünftige Eltern sich die Erwerbs- und Hausarbeit aufteilen wollen - und wie sie sie sich nach der Geburt tatsächlich aufteilen. Die Soziologin hat festgestellt, dass es am Ende die Frauen sind, die die Hauptlast der Kinderbetreuung tragen, auch wenn das Paar es vorher anders geplant hatte. Offenbar ist das auch in den fortschrittlichen Niederlanden so. Paare, denen es gelingt, diese Struktur zu durchbrechen, haben lange vor der Geburt miteinander ausgehandelt, wer nach dem Tag X welche Aufgaben übernimmt. Sie haben früh mit ihren Arbeitgebern gesprochen. Vor allem aber hat der Vater sofort nach der Geburt begonnen, sich mit dem Kind und dessen Pflege vertraut zu machen, und - ganz wichtig! - die Frau hat mit der Rückkehr in den Job nicht allzu lange gewartet. Nach einem Jahr ist der Zug abgefahren, so Wiesmann. Dann sind endgültig die Weichen gestellt, wer in der Familie was macht.

Mann und Frau müssen sich also von vornherein einig sein, die Ökonomie muss stimmen und der Arbeitgeber mitspielen, damit ein Vater in Karenz gehen und sich im Sozialprestige sonnen kann, das mit diesem Status einhergeht: "Pioniere bei der Etablierung positiver Vorbilder für aktive Vaterschaft" nennt uns Karenz-Väter das Bundesministerium für Soziales, lobend. Um mich als Pionier zu fühlen, muss ich nur in die Statistik schauen: 6752 Männer haben im Juni Kinderbetreuungsgeld bezogen, gegenüber 160.221 Frauen. Aber immerhin, im Jänner waren wir noch 500 weniger. Eine Steigerung von 3,8 auf mehr als vier Prozent! Unser Vorbild scheint also zu wirken.

Doch es ist nicht immer einfach, ein Pionier zu sein. Als unsere 88-jährige Nachbarin mich die ersten Male wochentags den Kinderwagen durch unser Weinviertler Dorf schieben sah, machte sie ihrem Ärger über diesen Bruch der gottgewollten Ordnung Luft und raunzte mich an: "Tust nix arbeiten?" Dass meine Frau ins Büro geht, "jetzt wo sie dahoambleibn könnt", das versteht sie bis heute nicht.

Der Karenzvater als Pionier

Es lag nicht an solchen Begegnungen, dass ich mich mit dem Kinderwagen zu Anfang unwohl gefühlt habe. Ich kam mir beobachtet vor. Welcher Mann hat noch nie mitleidige Blicke auf eine dieser Mütter geworfen, die ihren schwer beladenen Kinderwagen durch die Straßen schiebt? Oben quengelt das Kind, unten quellen die Einkäufe aus dem Netz und hinten am Griff hängt die prall gefüllte Wickeltasche. Heute bin ich selbst Zielscheibe solcher Blicke.

Auch weiß ich, dass man mit Kinderwagen zu den Reisenden mit eingeschränkter Mobilität zählt. Am Karlsplatz umzusteigen erfordert einen Umweg von zwei Kilometern und Schlangestehen, weil agile Mittvierziger sich am Aufzug vordrängeln. Und dann die gute alte Wiener Bim mit ihren Stufen, diese fahrbare Aussichtsplattform. Früher war es für mich Ehrensache, einer Mutter beim Heben des Kinderwagens zu helfen, das ist man sich als Kavalier einfach schuldig. Doch wie viel Überwindung hat es mich gekostet, nun selbst um diesen Gefallen zu bitten. Und dann womöglich, weil kein anderer in der Nähe ist, eine Frau zu fragen!

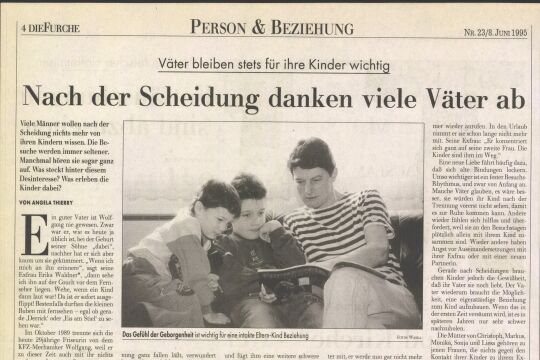

Die große Identitäts- und Sinnkrise, von der immer wieder geredet wird, ist dennoch ausgeblieben. Vielleicht wäre sie gekommen, wenn ich die ganze Woche mit dem Kind zu Hause säße, ich weiß es nicht. Dafür weiß ich inzwischen, dass es eine tolle Erfahrung ist, den Alltag mit einem so kleinen Menschen zu verbringen und zu erleben, wie er Schritt für Schritt die Welt entdeckt und einen als Bezugsperson ernst nimmt. Probleme, wie wir sie von anderen Familien kennen, wo sich die Kinder nicht vom Papa wickeln, füttern, ins Bett bringen lassen wollen, gibt es bei uns selten und wenn, dann schon mal unter umgekehrten Vorzeichen.

Vater und Kind

Am Anfang war es freilich auch für unsere Tochter nicht so einfach, den Wechsel zu akzeptieren. Sie reagierte tagsüber mit Trinkverweigerung und lag die halbe Nacht an der Brust, um sich für die zeitweilige Trennung von der Mutter zu entschädigen. In den Wochen des Übergangs kamen vor allem meiner Frau immer wieder Zweifel, ob wir das Richtige taten. In dieser Phase war es wichtig, sich nicht gewissen Ideologien auszusetzen, die von Müttern völlige Hingabe an die Bedürfnisse des Kindes fordern und allen, die diesem totalen Anspruch nicht gerecht werden, ein schlechtes Gewissen einreden.

Das waren schwierige Momente, aber im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass unsere Tochter mit dem Arrangement sehr zufrieden ist. Der Vorteil für sie liegt auf der Hand: Sie hat immer hoch motiviertes Personal. Jeder von uns freut sich auf die Tage mit ihr, weil er sich zwischendurch bei der Berufsarbeit erholen konnte. Denn so ausfüllend und anstrengend es ist, den ganzen lieben Tag für ein Kleinkind da zu sein: Eine intellektuelle Herausforderung ist es definitiv nicht. Und genau deshalb, weil ich nicht will, dass meine Frau, eine Akademikerin mit zwei Universitätsabschlüssen und sehr glücklich in ihrem Beruf, zu einem Hausmütterchen verkümmert, tue ich meinen Teil. Es heißt nicht umsonst: Geht's der Mutter gut, geht's auch dem Kind gut.