Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

IN DUSTRIESTANDORT ÖSTERREICH ERHALTEN!

Welcher Wirtschaftszweig ist in Österreich für das Zustandekommen der gesamten volkswirtschaftlichen Leistung der wichtigste? Diese Frage stellen die Meinungsforscher seit einigen Jahren (im Auftrag der Vereinigung Österreichischer Industrieller) einem repräsentativen Queschnitt der Österreicher. Die Ergebnisse wechseln: Gelegentlich hat der Fremdenverkehr die Nase vorne, manchmal ist es die Landwirtschaft.

Rund ein Drittel der Österreicher glaubt nämlich im längerfristigen Vergleich demoskopischer Befunde, daß die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftszweig für das Zustandekommen des Brutto-Inlandsproduktes ist. Nicht wenige Österreicher ordnen diese Funktion dem Fremdenverkehr zu. An die Industrie denken in diesem Zusammenhang meistens nur 28 bis 30 Prozent, also nicht einmal ein Drittel.

Die Realität sieht ganz anders aus. Einschließlich der Bauindustrie und der Energiegewinnung liegt der Beitrag der Produktionswirtschaft zum Brutto-Inlandsprodukt bei 32,8 Prozent. Damit ist die Industrie der mit Abstand wichtigste Wirtschaftszweig dieses Landes. Mit rund einem Fünftel aller unselbständig Erwerbstätigen wird knapp ein Drittel der Wirtschaftsleistung erbracht.

Kein Wunder also, daß sofort die Konjunkturprognosen nach unten revidiert werden müssen, sobald erste Verflachungstendenzen in der Industrie auftauchen. Es gibt also einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Wohlergehen der Produktionswirtschaft eines Landes und dem gesamtwirtschaftlichen Konjunkturverlauf. Das wird aber der breiten Öffentlichkeit immer nur dann schmerzhaft bewußt, wenn nach einer Hochkonjunktur die Zeit der Verflachung beziehungsweise sogar Rezession über uns hereinbricht.

Diese chronische Unterbewertung der eigenen industriellen Leistungskraft ist ein Austriacum. So wissen deutlich mehr als 50 Prozent etwa der deutschen Bürger sehr genau Bescheid, daß der Motor der deutschen Wirtschaft die Industrie ist. Auch in vielen anderen Ländern - das zeigen demoskopische Analysen immer wieder - ist der Bevölkerung wesentlich deutlicher bewußt, welchen Beitrag welche Wirtschaftszweige für die gesamte Volkswirtschaft erbringen.

Woraus resultiert nun diese Fehleinschätzung der Österreicher?

Man könnte es sich leicht machen und den Ball an die Schule beziehungsweise die Universitäten zurückspielen. Nach wie vor dominiert dort eine Ökonomieferne, die offensichtlich die Grundlage dafür bildet, daß selbst AHS-Maturanten oder Hochschulabsolventen verschiedener nicht-ökonomischer Studienrichtungen heutzutage die trivialsten wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht kennen. Machen Sie in Ihrem Bekanntenkreis den Test, oder vielleicht gar bei sich selbst?

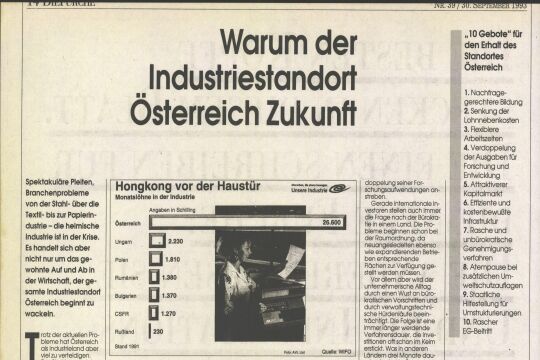

Weit mehr als die Hälfte der jungen Schulabsolventen ist beispielsweise der Meinung, daß die Deviseneinnahmen aus dem Ausländerfipmdenver-kehr in Österreich weit höher sind als die Exporterlöse der heimischen Industrie. Das genaue Gegenteil ist jedoch der Fall: Heuer wird der Exporterlös aus der Ausfuhr von Industriewaren knapp 500 Mrd. S ausmachen, während die Deviseneinnahmen aus dem Ausländerfremdenverkehr bestenfalls ein Drittel dieses Betrages erreichen werden.

Noch eine Testfrage sei gestattet. In welchem österreichischen Bundesland ist der Beitrag des Fremdenverkehrs zur Wirtschaftsleistung dieses Bundeslandes höher als jener der Industrie? Richtige Antwort: In keinem!

Auch dieser - zugegebenermaßen schon eine differenziertere Betrachtungsweise erfordernde-Zusammen-hang ist selbst in weiten Teilen der veröffentlichten Meinung, also des Journalismus, völlig unbekannt.

Diese krassen Fehleinschätzungen dürfen jedoch nicht nur auf mangelnde ökonomische Ausbildung im österreichischen Schulsystem zurückgeführt werden. Auch der gängige Sprachgebrauch aus der veröffentlichten Meinung, aus dem Kommentar, dem Feuilleton und der symposialen Auseinandersetzung mit dem Thema, nährt die Mißverständnisse. Seit Jahren wird von einer Überwindung der Industriegesellschaft, vom Eintritt in das postindustrielle Zeitalter, von der Dienstleistungsgesellschaft und der Tertiärisierung sowie der Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer und der Konzentration von Denk- und Forschungsfabriken in den ehemaligen Industriestaaten philosophiert.

Nur zeigt die internationale Erfahrung sehr bald, daß es ohne eine funktionierende und wettbewerbsfähige Industrie keine Dienstleistungen gibt. So begann der Verfall der US-amerikanischen Wirtschaft, der letztlich auch Georg Bush die Chance auf eine Wiederwahl kostete, zu dem Zeitpunkt, zu dem die amerikanische Industrie an internationaler Wettbewerbsfähigkeit - aus welchen Gründen auch immer - verlor.

Österreich ist ein Industriestaat. Das ist möglicherweise für so manchen bürgerbewegten Leiter einer Bürgerinitiative oder für so manchen Bürgermeister ein Reizwort, aber die Fakten sprechen eine klare Sprache.

Mit Ausnahme einiger Steuerparadiese in sogenannten Zwergstaaten ist es nirgendswo auf der Welt gelungen, allgemeinen Wohlstand, hohe soziale Standards und einen hohen Grad an ökologischer Sensibilität zu erreichen, ohne daß wettbewerbsfähige Produktionsstrukturen vorhanden wären.

Deshalb gilt es, auch in Österreich alles zu unternehmen, umdieses Land als Industriestandort attraktiv zu erhalten beziehungsweise seine Attraktivität noch zu erhöhen.

Schon bei schwächstem konjunkturellen Gegenwind wird klar, welche Beschäftigungsbedeutung die Industrie hat. Dann wird plötzlich den Politikern deutlich, welche Rolle Betriebsansiedlungen spielen können, die man in Zeiten der Hochkonjunktur gelegentlich noch bekämpft hat.

In Österreich gibt es bereits um 180.000 öffentlich Bedienstete mehr als Industriemitarbeiter. Das ist ein für westeuropäische Industriestaaten einmaliges Verhältnis. Nun wird die Wirtschaftsleistung jedoch überwiegend vom sogenannten produktiven, dem internationalen Wettbewerb täglich ausgesetzten Sektor erbracht. Das heißt, dieser muß unbedingt gegenüber etwa der überbordenden Bürokratie gestärkt werden.

Kein Land der Welt kann industriestaatlichen Lebensstandard ohne Industrie auf Dauer halten. Deshalb kann auch Österreich nicht - wie sich das manche "postindustrielle Träumer" wünschen - ausschließlich der Erholungsgarten im Herzen Mitteleuropas sein.

In rund 6.600 österreichischen Industriebetrieben arbeiten derzeit 540.000 Menschen. Der österreichische Industrieexport, wichtigste Säule in der Erhaltung der Ausgeglichenheit unserer Zahlungsbilanz, ist mit Abstand der wichtigste Devisenbringer. Allein auf die Industrie entfallen derzeit jährlich rund 70 Mrd. S an Investitionen. Die Durchschnittseinkommen in der österreichischen Industrie sind je Erwerbstätigen um gut 3.000 Schilling höher als die Durchschnittseinkommen aller unselbständig Erwerbstätigen dieses Landes.

Die Industrie ist darüber hinaus auch der Motor für Forschung und Entwicklung. Sie ist aber auch jener Wirtschaftszweig, der die Internationali-sierung der österreichischen Wirtschaftvorantreibt. Seit einigen Jahren ist nämlich die Summe der im Ausland getätigten österreichischen Unternehmensinvestitionen zwei bis dreimal so hoch als die Summe jener betrieblichen Investments, die Ausländer in Österreich tätigen.

Das ist auf der einen Seite eine erfreuliche Entwicklung, zeigt sie jedoch den fortschreitenden Internationalisie-rungsgrad der heimischen Wirtschaft. Andererseits ist dies jedoch auch ein Indiz dafür, daß die Attraktivität Österreichs fürden internationalen Investor abgenommen hat.

Der Wettbewerb um den Investor wird immer härter. Am Vorabend des neuerlichen Quantensprunges der Europäischen Integration, also der Schaffung des EG-Binnenmarktes, dem Österreich für eine Weile noch nicht angehören wird, wird er zu einem beinharten Verdrängungswettbewerb. Österreich muß daher Signale setzen, die den Standort attraktiver machen. Für den Investor ergeben sich unterschiedliche Kriterien. Es sind nicht nur die Lohnkosten, es ist auch die infrastrukturelle Ausstattung eines Landes, es sind die Qualifikationsniveaus der potentiellen Mitarbeiter und es sind auch die steuerlichen Rahmenbedingungen, die heute eine sehr wichtige Rolle spielen.

"Industriestandort Österreich", das wird ohne Zweifel ein wichtiger Diskussionspunkt im Jahre 1993. Die Wirtschaftspolitik beginnt nämlich die Industrie wieder zu entdecken. Jahrzehntelang hat man geglaubt, industrielles Wachstum und industrieller Fortschritt seien Automatismen. Jetzt erkennen wir schmerzlich, daß dem nicht so ist. Auch der "Industriestandort Österreich" ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!