„Nevermore“ von Cécile Wajsbrot: Eine Elegie des Verschwindens

"Alles verweist auf die Vergangenheit und winkt der Zukunft zu“: Cécile Wajsbrot erzählt in ihrem neuen Roman „Nevermore“ vom Verschwinden. Doch „leben heißt, zum Horizont, zum Offenen, zur Hoffnung zu blicken."

"Alles verweist auf die Vergangenheit und winkt der Zukunft zu“: Cécile Wajsbrot erzählt in ihrem neuen Roman „Nevermore“ vom Verschwinden. Doch „leben heißt, zum Horizont, zum Offenen, zur Hoffnung zu blicken."

Der Zeitpfeil: Jeder Mensch kennt das Phänomen. Der Begriff stammt vom britischen Physiker A. S. Eddington und meint die Gerichtetheit der Zeit. Der Zeitpfeil weist nach vorne, in die Zukunft. Immerzu. Denn unumkehrbar ist der Lauf der Zeit. Das lehrt uns auch die Erfahrung. (Von gewagten Gegen-Hypothesen der Physik sei hier abgesehen.) Einmal Geschehenes lässt sich nur im Film rückabspulen. Im wirklichen Leben klappt das nicht. Die Scherben eines geborstenen Gegenstandes fügen sich nicht von selbst wieder zusammen. Niemals. Nie mehr.

„Nevermore“: So lautet der Titel des neuen Romans der französischen Schriftstellerin, Essayistin und Übersetzerin Cécile Wajsbrot. Die 1954 geborene Autorin ist polnisch-jüdischer Herkunft; das Schicksal ihrer nach Paris emigrierten Familie hat sie mehrfach literarisch verarbeitet: Der Großvater wurde in Auschwitz ermordet, Mutter und Großmutter entrannen knapp der Deportation.

Man wäre also verleitet, den Titel „Nevermore“ als Programm zu lesen, im Sinne eines mahnenden „Niemals wieder“. Zwar thematisiert auch dieses Buch viele Verheerungen durch Kriege, aber auch solche durch andere Kräfte: die Natur, die Technik, das Geld. „Nevermore“ ist eine Elegie des Verschwindens: von Menschen und Orten, Dingen und Lebensweisen. Doch manche verschlossene Tür geht auch wieder auf. Neuanfänge sind möglich, sofern man sein Vertrauen in ein „Später“ bewahrt und erkennt, „dass leben heißt, zum Horizont, zum Offenen, zur Hoffnung zu blicken“.

„Abgebrochene Welten“

Wajsbrot gibt ihre Stimme einer anonymen Ich-Erzählerin mit autobiografischen Zügen. Die lebt in Paris, ist Übersetzerin – und setzt nicht nur sprachlich, sondern auch real zu anderen Ufern über. Ausgestattet mit einem Arbeitsstipendium geht sie nach Dresden, um das sehr poetische Kernstück von Virginia Woolfs Roman „To the Lighthouse" - es trägt den Titel "Time passes" - ins Französische zu übersetzen. Die einst vom Krieg verwüstete Stadt scheint ihr der rechte Ort für die Arbeit an diesem „Text über die Verwüstungen der Zeit“. Er schildert das zwischen 1910 und 1920 verwaiste Landhaus der Ramsays auf der Hebrideninsel Skye. Die Natur ergreift Besitz vom Gebäude – ein Sinnbild des Werks der Zeit.

In der Lesart von Wajsbrots Übersetzerin „enthielt dieses Verlassen alle Katastrophen des vorigen und des Jahrhunderts, in dem wir lebten“. Und sie assoziiert eine ganze Reihe „abgebrochener Welten“: das ukrainische Prypjat, das durch das Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 zur Geisterstadt wurde; die lebensfeindliche schottische Insel Hirta, deren letzte Bewohner 1930 auf eigenen Wunsch evakuiert wurden; das ostfranzösische Dorf Fleury, das im Ersten Weltkrieg völlig zerstört und nicht mehr aufgebaut wurde, sein Statut als „Gemeinde“ aber behielt (was diesem Lieu de Mémoire bis heute einen Bürgermeister sichert).

Wajsbrots Übersetzerin reflektiert ihre Arbeit, holt zu historischen Exkursen aus, flicht literarische und cineastische Verweise ein sowie grandiose Beispiele aus Kunst und Musik, etwa Arvo Pärts „Cantus in Memoriam Benjamin Britten“: „Cantus – der Gesang erhebt sich und senkt sich wie das Bewusstsein eines Verlusts.“ Für die spirituelle Dimension sorgt eine Glocke, deren Schläge sich durch die gesamte Komposition ziehen. Der Klang der Glocken kehrt in „Nevermore“ leitmotivisch wieder.

Der Leser von Wajsbrots Roman liest gleichsam ein zweites Buch mit, Virginia Woolfs „To the Lighthouse“. Satz für Satz wird das Kapitel „Time passes“ im englischen O-Ton zitiert, werden diverse Übersetzungsvarianten erprobt, „eine Art Neuschöpfung, aber doch keine Schöpfung im eigentlichen Sinn“.

Die preisgekrönte Übersetzerin Cécile Wajsbrot schreibt also einen Roman über eine fiktive Übersetzerin, und dieser Roman wird nun seinerseits in andere Sprachen geholt. Diese Form der Spiegelung und Doppelung des Übersetzungsprozesses erinnert – der Struktur nach – an die künstlerischen Verschachtelungsverfahren der Mise en abîme (Bild im Bild, bzw. Buch im Buch). Für die deutsche Version zeichnet übrigens die – ebenfalls preisgekrönte – Schriftstellerin Anne Weber verantwortlich.

Musikalische Struktur

Cécile Wajsbrot hat selbst ein Werk von Virginia Woolf übersetzt, den Roman „Die Wellen“. Ähnlich wie Woolf, wählt auch Wajsbrot ein experimentelles Erzählverfahren und eine musikalische Struktur. „Nevermore“ besteht aus einem Vorspiel, einer Wechselfolge von Kapiteln und Zwischenspielen und einer Coda. Die durchnummerierten sieben Kapitel sind dem Aufenthalt der Erzählerin in Dresden gewidmet, ihrer Übersetzerarbeit und ihrer grenzenlosen Trauer um eine verstorbene Schriftsteller-Freundin (der wahre Grund für ihren Ortswechsel).

Die Zwischenspiele hingegen sind jenseits des Atlantiks verortet, an der High Line im New Yorker Stadtteil Manhattan. Die einstmalige Hochbahntrasse für den Güterverkehr wurde 1980 stillgelegt, blieb jahrelang der Natur überlassen und verwilderte. Die spätere Umgestaltung zum Park hatte einen gentrifizierenden Effekt. Der „Transformismus“ dieses urbanen Distrikts reiht sich in eine lange Kette von Sinnbildern. Der Lauf der Zeit kennt zwar nur die Vorwärts-Richtung, schlägt aber zugleich eine Brücke: „Alles verweist auf die Vergangenheit und winkt der Zukunft zu.“

Etappe bleibt denn auch die Verwilderung des Woolf’schen Insel-Hauses. Mitglieder der Familie Ramsay nehmen das Erbe auf. Das Chaos wird beseitigt, das Gebäude wieder belebt. Freilich, so Wajsbrot, „nichts war je wie früher, es hatte dieses Zwischenspiel gegeben, diesen Bruch, etwas war geschehen – Krieg, Tod, Verlust –, und auch wenn das Licht des Leuchtturms immer noch über denselben Meeresabschnitt fegte, waren es doch nicht mehr dieselben Blicke, die es sahen.“

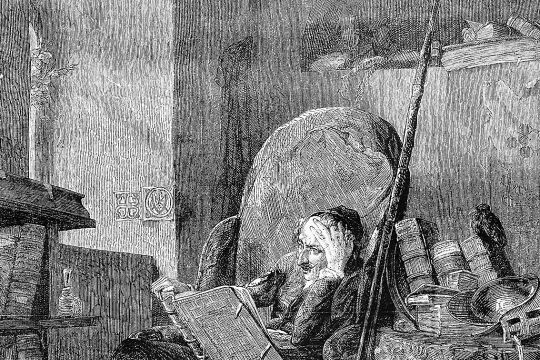

Der Zeitpfeil lässt sich nicht umkehren, auch nicht durch die Kunst. Eines aber vermag das Kunstwerk: den Flug des Pfeils in Augenblicke zu segmentieren und diese Momente zu bannen, sie dem Verschwinden und Vergessen zu entziehen. Der Künstler als das „wachende Bewusstsein“ der Welt.

Der Beitrag erschien in der Printausgabe unter dem Titel "Alles verweist

auf die Vergangenheit und winkt der Zukunft zu“.

Nevermore

Roman von Cécile Wajsbrot

Aus dem Franz. von Anne Weber

Wallstein 2021

229 S., geb., € 20,95

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!