Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Werk am Rhein

DAS WORT RHEIN REIMT SICH HIER nicht auf Wein und Mägdelein, wie weiter nordwärts, sondern akzentuiert die Scheidung zwischen zwei großen Städte, grenzt zwei Länder der Bundesrepublik gegeneinander ab: rechts Baden-Württemberg mit Mannheim, dessen Altstadt sich heute noch auf dem Plan als genau gezogenes rechtwinkeliges Gitterwerk von Straßen ausnimmt — ein barocker Kurfürst, begabt mit dem Sinn für nüchterne Erwägungen und präzise Übersichtlichkeit, schuf einen städtebaulichen Modellfall und „ordnete“ seine Residenzstadt wie gewöhnliche Sterbliche ihre Schrankfächer, Schubladen oder die Bleistifte auf dem Schreibtisch. Systematisch in Quadrate eingeteilt, sind die Straßen nur mit Buchstaben und Nummern etikettiert und erfordern vom Fremden ein rasches mathematisches Umdenken der gewohnten Orientierungsbegriffe, wenn er sein Ziel ohne Umweg erreichen will. Rund um den ragenden Wasserturm, Mannheims Wahrzeichen, Drehscheibe und Place d'Etoile, erstrecken sich die neueren Teile: Gründerzeithäuser, Wohnblocks aus wuchtigen roten Sandsteinquadern, die Kunsthalle, breite Straßenzüge, deren riesige Bombenlücken durch moderne Architektur, und zwar vielfach sehenswerte, wirklich moderne Architektur, geschlossen wurden.

Wenige Schritte von der weitläufigen Anlage des kurfürstlichen Schlosses, am Rhein, bestimmt die Industrie das Bild, mit dem Gewirr von Kränen, Lagerbauten, Verladerampen und den Reihen der Frachtschiffe. Die breite, neue Autobrücke führt hinüber ans linke Ufer, nach Ludwigshafen. „Das Tor zur fröhlichen Pfalz“, so nennt der metaphorische Slogan diesen drittgrößten Binnenhafen Deutschlands, der Ludwig I. von Bayern seine Entstehung verdankt. „Weltwerkstatt der chemischen Großindustrie“ heißt er mit ebensoviel Berechtigung. Gehirn und Impulsgeber dieser Werkstatt der 45.000 ist das weithin sichtbare, mehr als zwanzigstöckige Verwaltungsgebäude der „Badischen“.

„DIE FABRIK“, SAGEN DIE LUD-WIGSHAFENER und die Mannheimer, wenn sie von der „Badischen“ sprechen, die sich mit ihren kilometerlangen Anlagen von Werkshallen, Labors, Brücken, Kesseln und Schloten am pfälzischen Ufer des Rheins erstreckt. Der offizielle Titel des Unternehmens, nämlich „Badische Anilin- und Sodafabrik“ oder kurz „BASF“, kommt in der lokalen Umgangssprache fast nie vor. Die gewaltigen Industriekomplexe, zwischen denen gleich einem komplizierten Gefäßsystem gebündelte Rohrleitungen verlaufen wuchsen zum eigentlichen massiven Schwerpunkt der Stadt an, so daß sich der Besucher kaum des Eindrucks erwehren kann, nicht die BASF liege in Ludwigshafen, sondern Ludwigshafen sei der BASF angeschlossen.

Wenn hier der Name Engelhorn genannt wird, dann ist damit nicht vielleicht die einst so populäre deutsche Romanbibliothek gemeint, sondern Friedrich Engelhorn, der vor etwa hundert Jahren aus Mannheim auf die günstige linksrheinische Seite überwechselte, um dort einen kleinen chemischen Betrieb aufzubauen. Vier synthetische Farbstoffe machten sein Erzeugungsprogramm aus. Bald löste das Teamwork tüchtiger Chemiker, Techniker und Industrie-kaufleute den unternehmerischen Alleingang ab. Die aufsehenerregende, für die Gesamtwirtschaft des deutschen Kaiserreiches so bedeutsame Indigosynthese und die Entwicklung der Indanthrenfarbstoffe wurden zu Höhepunkten im raschen Aufschwung der „Badischen“. In diesem Bereich verliert das Wort „Gründerzeit“ seinen Talmiglanz und gewinnt eine andere positive Bedeutung.

Vier Farbstoffe bot Meister Engelhorn seinen geschätzten Kunden an, fünftausend verschiedene Grundsubstanzen entstehen heute in der Fabrikstadt zwischen der „Indigostraße“, der „Alizarinstraße“, der „Polymerisationsstraße“ und anderen internen Verkehrswegen mit ungewöhnlichen Namen. Der Kunststoffsektor nimmt dabei breitesten Raum ein, vom federleichten Styropor, das in Form kleiner, weißer Kügelchen die Hallen der BASF verläßt und vor allem in der Verpackungsindustrie verarbeitet wird, über das glatte, feste Luran, aus dem man Geschirr und Gehäuseteile für Küchengeräte fertigt, bis zu synthetischen Materialien für die Erzeugung der großen Tanks, die dann auf Vierachsern Tag und Nacht über die Autobahnen rollen.

„Wir liefern nur die Milch, die Butter wird dann anderswo gemacht.“ So umschreibt man in der „Badischen“ das Produktionsprinzip für einen wesentlichen Teil des Programms. Hier am Rhein ist nur der Ausgangspunkt für den langen Weg, der über die Stadien der Verarbeitung schließlich zum Letztverbraucher führt. In den Hallen der großen Entwicklungsabteilunsen freilich glaubt man sich in einer normalen Erzeugungsstätte, dort rollen Kunststoffolien in endlosen, breiten Bahnen über die Walzen, senkt sich die Presse zischend in die Form und wirft polternd Plastikbehälter und Werkstücke aus, aber diese Serien gelangen nicht in den Verkauf. Die Entwicklungstechnik spielt bei der „Badischen“ wie in allen modernen Großbetrieben eine ungemein wichtige Rolle. Und die eminente Bedeutung der rein wissenschaftlichen Forschung in den Labors vermag man aus der Tatsache zu ermessen, daß die BASF im Verlauf der letzten zehn Jahre etwa 100 Millionen DM für Forschungszwecke aufwendete.

NUR EIN VIERTEL DER BELEGSCHAFT ist in der eigentlichen chemischen Produktion tätig, öffnen sich dem Besucher die Türen der Erzeugungsbetriebe mit ihren Kesseln, Autoklaven, Pumpen, Kompressoren und dem dichten Adernnetz der Rohrleitungen, dann sieht man nur hier und dort einen Arbeiter, der Instrumente oder Schalttafeln überwacht und gelegentlich Eintragungen in ein Kontrollbuch macht. Nirgends wird der Wandel vom angestrengten Schwerarbeiter zum intelligenten Beobachter und Bediener hochentwickelter Meßapparaturen deutlicher als dort, wo ein einzelner einen ganzen Betriebsvorgang kontrolliert. So steuern zum Beispiel acht Mann pro Schicht eine Tagesproduktion von 500 Tonnen Schwefelsäure. — Aus dem Blick unter dem Rand des Schutzhelmes spricht konzentrierte Aufmerksamkeit und das Bewußtsein einer großen Verantwortung.

ZU DEN ENDPRODUKTEN gehört neben Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln vor allem das Tonband, das ja ab ovo in der „Badischen“ entwickelt wurde. Bereits für die Deutsche Rundfunkausstellung 1934 lieferte die Fabrik 50.000 Meter Band, und in unserer Zeit brachte die weite Verbreitung der Heimgeräte einen enormen Bedarf. Unablässig laufen in der Tonbandfabrik die Maschinen, in denen unter Einwirkung von Druck und Wärme die Kunststoffträgerfolie entsteht und gereckt wird, ehe die Beschich-tung mit einer Dispersion aus Lacksubstanz und magnetisierbarem Eisenoxyd erfolgt. Der breite braune Fabrikationsstreifen verwandelt sich auf Schneideapparaten zum schmalen Band, spult sich zu Rollen von genormter Länge auf. Kein einziges Staubkorn darf auf die Schicht fallen, eine Atmosphäre kühler Keimfreiheit, ähnlich wie in einer Klinik, herrscht in diesen Räumen. „Wir werden einige Tage brauchen, um den Staub zu beseitigen, den Sie gerade aufgewirbelt haben“, sagt 'in Abteilungsleiter lächelnd zu der Besuchergruppe, die sehr gemessenen Schrittes, im Prozessionstempo, durch das Haus gezogen war und laienhaft glaubte, nicht ein Atom des sowieso nicht vorhandenen Staube könne sich geregt haben. Der Fachmann freilich mißt nach anderen Größenordnungen. Niemand verübelt ihm seine offenen Worte. Im Gegenteil.

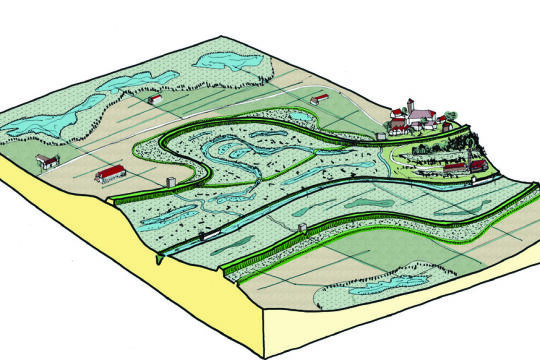

NEBEL LIEGT UBER DEM STROM. Er ist die große Lebensader des Werkes, sichert die Wasserversorgung. Zwei Millionen Kubikmeter Rheinwasser fließen täglich nach sorgfältiger Filtrierung durch Rohrleitungen. Zwei Millionen Kubikmeter — diese nüchterne Zahl wird erst anschaulich, wenn man sie zu anderen Zahlen in Relation setzt: Es ist die siebzigfache Menge des Bedarfes der Stadt Ludwigshafen mit ihren 170.000 Einwohnern...

IM OBERSTEN GESCHOSS des Verwaltungsgebäudes befinden sich jene Sitzungsräume, in denen die „Gipfeltreffen“ der chemischen Industrie stattfinden. Dort, gleichsam in „Klausur“, fallen Entscheidungen von weltwirtschaftlicher Bedeutung. Die Entwicklung geht stetig weiter. Nicht auf dem trügerischen Boden eines sensationellen, durch Konjunktur bedingten „Wirtschaftswunders“, sondern auf der sicheren Basis, die in einem Jahrhundert aus bescheidenen Anfängen zu gewaltigen Dimensionen erwuchs. Wie ein Turm überragt der Bau die Stadt. Die Wacht am Rhein sieht heute anders aus.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!