2001 gab es österreichweit 128.000 Katholiken weniger als zehn Jahre zuvor: Der von Religionssoziologen festgestellte "Megatrend Religion" ist statistisch nicht fassbar. Eine Analyse der Volkszählung 2001 und anderer Befunde.

Österreichs bekennende Christen schrumpfen - nicht an Körpergröße, aber an Zahl. Das geht aus den erst vor wenigen Wochen von der Statistik Austria präsentierten Daten der Volkszählung 2001 deutlich hervor. Der von Religionssoziologen seit Jahren festgestellte "Megatrend Religion" hat die Mitgliedschaft in den traditionellen christlichen Kirchen bisher keineswegs gesteigert. Sie haben in einer gegenüber 1991 deutlich (von 7,8 auf 8,03 Millionen Menschen) gewachsenen Bevölkerung nach Prozentanteilen, aber auch nach absoluten Zahlen an Anhängerschaft eingebüßt.

Statistisch ist, soweit die Volkszählungsdaten überhaupt Vergleiche über die letzten zehn Jahre ermöglichen, der eingangs genannte "Megatrend" gar nicht fassbar, da er sich offenbar mehr auf individuelle Religiosität als auf konkrete Bindung an eine Bekenntnisgemeinschaft bezieht. Die Zahl der deklarierten Einwohner "ohne Bekenntnis" hat mit zwölf Prozent einen Höchststand erreicht, es handelt sich um die unangefochten zweitgrößte Gruppe in der Religionsstatistik. Hier reihten die Statistiker übrigens auch jene Leute ein, die sich allgemein als "Esoteriker" oder "gottgläubig" bezeichneten. Darüber hinaus haben zwei Prozent bei der Volkszählung gar nichts über ihre Religion angegeben oder in die entsprechende Rubrik Eintragungen wie "Datenschutz", "Frechheit", "geht Euch nichts an" oder sehr allgemein "Christ", "christlich" gemacht.

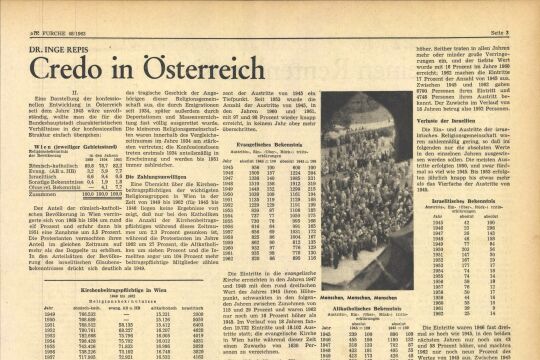

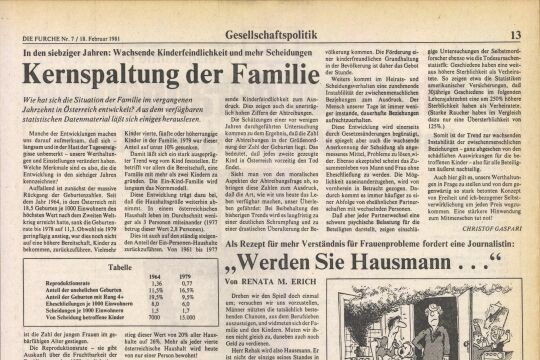

4,4 Prozent weniger Katholiken

Die Frage nach den Christen im Land geht in Österreich seit jeher vor allem mit der Frage nach den Katholiken einher. Zur mit Abstand größten Glaubensgemeinschaft im Land, der römisch-katholischen Kirche, bekannten sich 1991 noch 6.081.454 Personen (78,0 Prozent der damaligen Bevölkerung), 2001 waren es nur noch 5.915.421 (73,6 Prozent). Von den österreichischen Staatsbürgern sind immerhin noch 78,6 Prozent katholisch, von den hier lebenden Ausländern freilich nur 22,8 Prozent. In Wien, wo die katholische Kirche rund 128.000 Gläubige weniger zählt als vor zehn Jahren, gehören ihr nur noch 49,2 Prozent der Bevölkerung an, 55,3 Prozent der österreichischen, aber nur 17,1 Prozent der ausländischen Staatsbürger. In Wien haben sich 25,6 Prozent als "ohne Bekenntnis" deklariert und weitere 4,2 Prozent den Volkszählern keine Angaben geliefert.

Besonders alarmierende Zahlen für die katholische Kirche gehen gar nicht aus der jüngsten Volkszählung, sondern aus der offiziellen kirchlichen Statistik hervor: der Rückgang an Priestern, Ordensleuten und vor allem an Gottesdienstbesuchern. Wurden im Herbst 1990 noch 1.339.050 sonntägliche Messbesucher in katholischen Gotteshäusern gezählt, so waren es im Herbst 2000 nur noch 921.240, ein Rückgang der so genannten praktizierenden Gläubigen um nahezu ein Drittel, in relativen Zahlen von 24,6 auf 18,5 Prozent der Kirchenmitglieder.

Muslimen-Verdoppelung

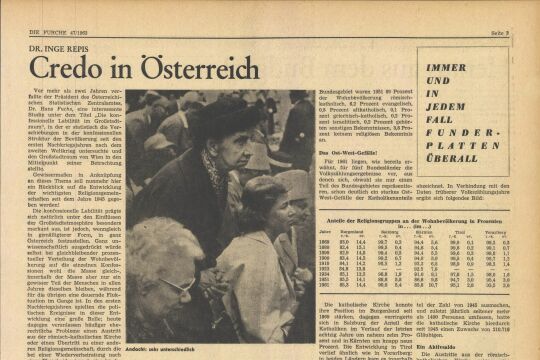

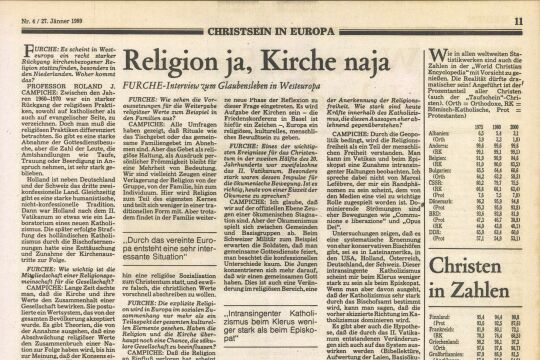

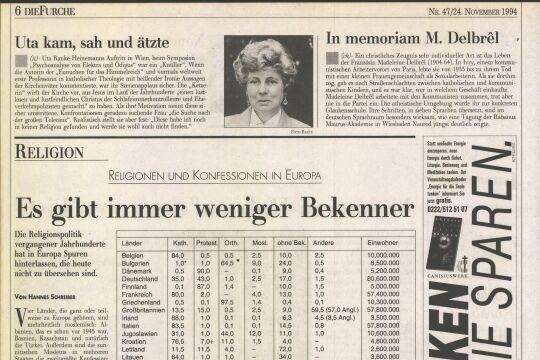

Laut Volkszählung ging auch der Anteil der Mitglieder der evangelischen Kirchen (Augsburger und Helvetisches Bekenntnis) an der Gesamtbevölkerung zurück - von 5,0 Prozent (1991) auf 4,7 (2001), was auch genau dem Anteil an den österreichischen Staatsbürgern entspricht. Mit 376.150 Gläubigen liegen die Evangelischen nicht mehr weit vor dem Islam, zu dem sich 2001 bereits 338.988 Bewohner Österreichs (4,2 Prozent) bekannten. Zum Vergleich: 1991 gab es erst 158.776 (2,0 Prozent) Muslime in Österreich. Hatte der Islam damals nur in Vorarlberg mehr Angehörige als die Evangelischen, so trifft das jetzt auch noch in Wien, Tirol und Salzburg zu, vielleicht auch schon bald in Nieder- und Oberösterreich.

Auch wenn die Mehrheit der muslimischen Gläubigen nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt (242.936 gegenüber 96.052 Inländern), stellt die starke Zunahme des Islam ein Faktum und eine Herausforderung dar. Ein "wehrhaftes Christentum", wie es Volksanwalt Ewald Stadler (FPÖ) seinerzeit propagierte, ist in dieser Situation sicher fehl am Platz. Der hohe Anteil von Muslimen an der Wohnbevölkerung in bestimmten Gebieten muss auf politischer und religiös-ökumenischer Ebene zu verstärkten Bemühungen um gegenseitiges Verständnis und friedliches Zusammenleben der Gläubigen führen. Darf man dem Religionswissenschafter Adolf Holl glauben, so wird die Säkularisierung in ein, zwei Generationen auch die muslimischen Immigranten voll erfassen.

Noch keine Volkszählung hat die verschiedenen Gemeinschaften so genau und differenziert erfasst wie diese. Doch zahlenmäßig wirklich ins Gewicht fallen nur noch die Orthodoxen mit einem Anteil von 2,2 Prozent (179.472 Gläubige). In Wien (6,0 Prozent) und Vorarlberg (2,6 Prozent) halten sie sogar nach dem Islam und vor den Evangelischen den dritten Platz. Auch in diesem Fall verfügt nur eine Minderheit (43.450) über die österreichische Staatsbürgerschaft. Ausgenommen die Zeugen Jehovas (23.206 Gläubige), die Altkatholiken (14.621), die Buddhisten (10.402, mit hohem Ausländeranteil) und die Israelitische Gemeinde (8.140) stellt sonst keine Gemeinschaft mehr als ein Promille der Gesamtbevölkerung, die freikirchlichen Gemeinden (Pfingstler, Evangelikale, Baptisten) nur, wenn man ihre Mitglieder zusammenzählt.

Die österreichische Religionsgesetzgebung, die zwischen zwölf gesetzlich anerkannten "Religionsgemeinschaften", weiteren zehn registrierten "Bekenntnisgemeinschaften" sowie allen übrigen Gemeinschaften unterscheidet, stößt vor allem bei Gruppierungen, die in anderen Ländern stark und traditionsreich sind, hier aber das Dasein einer Minderheit mit geringen Rechten fristen müssen, auf Unverständnis. Sie ist aber letztlich kaum die Ursache, warum immer mehr Menschen bei Volkszählungen kein Bekenntnis zu einer Gemeinschaft abgeben.

Tatsächlich dürfte selbst Personen, die sich subjektiv als religiös verstehen, die Bindung an eine bestimmte Gruppe immer schwerer fallen - man holt sich aus dem breiten Angebot an Glaubenslehren und Liturgieformen je nach Bedarf die "Rosinen" heraus, wie es der Wiener Pastoraltheologe Paul Zulehner einmal formulierte.

Drei Schrumpf-Szenarien

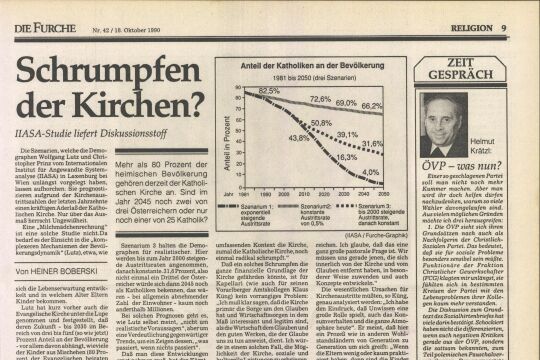

Das Volkszählungsergebnis ruft eine Studie in Erinnerung, mit der 1990 die Demographen Wolfgang Lutz und Christopher Prinz vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg aufhorchen ließen: Sie errechneten, welcher Anteil der österreichischen Bevölkerung voraussichtlich im Jahr 2045 noch der katholischen Kirche angehören werde.

Das pessimistische Szenario lief auf ganze 4 Prozent hinaus, falls der langfristige Trend, wonach sich Zdie Austrittsraten seit den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Laufe eines Jahrzehnts jeweils verdoppelten, anhalten sollte.

Die zweite - optimistische - Variante ließ bei jährlich konstanten Austrittsraten von 0,5 Prozent für 2045 einen Katholikenanteil von etwa 66 Prozent erwarten.

Eine dritte Annahme - zunächst steigende, dann stabile Austrittsraten - ergab einen mutmaßlichen Katholikenanteil von etwa 32 Prozent im Jahr 2045. Den Evangelischen wurde damals ein Aderlass auf etwa 3 Prozent vorhergesagt, im genauen Ausmaß abhängig davon, wie viele Kinder aus Mischehen evangelisch getauft würden.

Die jüngste Volkszählung bestätigt deutlich einen Schrumpfungsprozess der christlichen Kirchen, über geeignete Schritte dagegen wird in diesen Kirchen, wollen sie nicht bewusst zur "kleinen Herde" werden, eine offene und ehrliche Diskussion unerlässlich sein.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!