" Es ist immer dieselbe Odysee: Erstaufnahmezentrum, der Weg zum Bundesasylamt, die Suche nach dem Heimplatz. Ein Bruchteil strandet bei Ute Bock.“

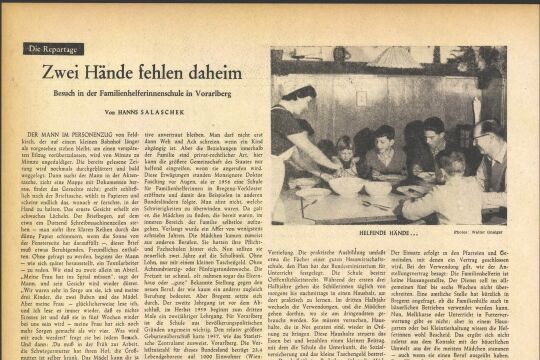

Wien, Favoriten, 9 Uhr. Eine Gruppe von Männern steht vor dem renovierten orangefarbenen Gebäude in der Zohmanngasse und raucht. Im Haus hat sich vor dem Büro bereits eine Schlange gebildet. Männer und Frauen unterschiedlicher Herkunft benötigen einen Meldezettel. Nebenan, im Aufenthaltsraum, schlagen Mitarbeiter Nägel in die Wand, hängen Bilder auf: Sie zeigen die Heimbewohner bei einer Bootsfahrt auf der Donau, bei einem Konzertabend, Handwerker und Maler beim Renovieren des Heims. "Bitte schreiben Sie Ihren Namen auf die Warteliste und nehmen Sie Platz!“, steht auf Englisch, Französisch und Russisch auf einem Info-Zettel an der Pinnwand. Im Eck lehnen Matratzen an der Wand. Kleine Kinder laufen auf und ab, Menschen warten. Eine alte Frau mit Kopftuch sitzt vor dem lautlosen Fernseher, die Bilder zeigen ein Musikvideo auf MTV. So ist der Alltag bei Ute Bock, wie ein FURCHE-Besuch zeigt.

Zermürbendes Warten auf den Bescheid

Vor einer Tür mit dem Schild "Wohnberatung“ wartet eine junge Frau. Sie hat lange braune Haare und trägt ein adrettes Sommerkleid. In akzentfreiem Deutsch erzählt sie, dass sie aus Tschetschenien kommt und seit sieben Jahren in Österreich lebt.

Heute möchte sich die 24-Jährige, nennen wir sie Olga, eine Wohnbestätigung für die Caritas holen. Sie lebt mit ihren Eltern in einer 30-Quadratmeter-Wohnung im zwölften Wiener Gemeindebezirk, die ihnen Ute Bock besorgt hat, als sie nach fünf Jahren als Asylwerber aus dem Caritas-Heim ausziehen mussten. Selbst bezahlen können sie die Wohnung nicht, die Familie erhält 180 Euro Grundversorgung pro Person. Auf dieses Geld mussten sie ohnedies acht Monate warten, zuvor lebten sie nur von der Caritas und deren Hilfe.

Olgas Eltern dürfen als Asylwerber nicht arbeiten. Seit sieben Jahren schleppt sich das Verfahren. Nach drei Jahren erhielt die tschetschenische Familie einen ersten negativen Bescheid, eine Anwältin von "Asyl in Not“ hat darauf Berufung für sie eingelegt. Warum der Asylantrag abgelehnt wurde, ist unklar. Jetzt heißt es, wieder zu warten. Auch die Anwältin kann ihnen nicht sagen, wann Olga und ihre Eltern Gewissheit haben werden und wie ihre Chancen stehen.

Während des zweiten Tschetschenienkrieges ist Olga mit ihren Eltern vom Kaukasus nach Österreich geflüchtet. Über die näheren Umstände möchte sie nicht sprechen. Ihre Stimme wird brüchig, ihre Augen glasig, der Blick wendet sich ab. "Zwei Jahre lang war ich in Psychotherapie und wurde ständig zum Reden aufgefordert, aber das Herumstochern in der Vergangenheit hat mir nicht geholfen. Ich denke auch so oft genug darüber nach.“ Nur soviel: Ihr Bruder ist in Tschetschenien verschwunden, daraufhin musste die restliche Familie fliehen. Ob ihr Bruder noch lebt, weiß niemand. Es ist eher unwahrscheinlich. Olga hat ihre Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins seit sieben Jahren nicht gesehen.

Trotz allem geht es ihr heute vergleichsweise gut: 2006 wurde sie in Schubhaft genommen und für ein halbes Jahr nach Polen abgeschoben, ehe sie nach Österreich zurückkehren konnte. "Plötzlich sind Polizisten in unser Zimmer im Caritas-Heim gekommen, ich war gerade allein. Sie haben mich nicht informiert und einfach mitgenommen.“ Eine Woche war sie ohne ihre Eltern im Gefängnis in Eisenstadt. Auch ihr Vater wurde abgeschoben, die Mutter konnte sich in Wien verstecken. "Die Leute von der Caritas waren total schockiert, weil es verboten ist, Minderjährige getrennt von ihren Eltern einzusperren.“

Zwischen altem und neuem Leben

Zurück in Österreich war es anfangs hart, ohne Deutschkenntnisse zu bestehen, aber die damals 19-Jährige hat sich schnell eingelebt. "Ich habe die Hauptschule abgeschlossen, bei der Caritas Deutsch- und Englischkurse gemacht und mit der Abendschule für die HAK angefangen“, erzählt Olga. Sie hat Freunde, maturiert nächstes Jahr - und möchte danach gerne interkulturelle Kommunikation studieren.

Aber ohne positiven Asylbescheid ist es Olga nicht möglich, ihre Zukunft zu planen. "Ich möchte einfach möglichst schnell einen Bescheid, danach werden wir alles Weitere sehen“, sagt sie frustriert. Das Schlimmste, was Olga und ihrer Familie passieren könnte? Nach Russland abgeschoben zu werden. "Ich brauche gar keinen österreichischen Pass, mir würde schon ein Visum reichen, damit ich hier bleiben darf.“ Für Olga und ihre Mutter stehen die Chancen besser als für ihren Vater: "Meine Mutter spricht gut Deutsch und ist sozial integriert, sie ist ein kommunikativer Mensch. Mein Vater spricht kaum Deutsch, ist viel allein zu Hause und sehr deprimiert, weil er nicht arbeiten darf. Dafür schämt er sich“, sagt sie traurig und blickt zu Boden.

Zur selben Zeit bereitet im selben Haus Yussuf in der Gemeinschaftsküche im ersten Stock sein Mittagessen zu. Der junge Afrikaner mit der Baseball-Mütze und den weißen Turnschuhen kocht somalisch. Fleisch und Gemüse brutzeln in einer Pfanne. Von den 20 Euro an wöchentlichem Taschengeld, das er im Heim bekommt, kauft er in billigen Supermärkten Lebensmittel. Das Kochen und das Fußballspielen im Verein "Somalische Gesellschaft Österreich“ sind das Einzige, das ihm von seiner Heimat geblieben ist.

Als er 2008 am Flughafen Schwechat landete, hatte er ein Martyrium hinter sich. Angesprochen auf die schräg verlaufende Narbe auf seiner Stirn schiebt er sein weißes Polohemd nach oben: Der nackte Oberkörper offenbart den Blick auf mehrere lange Narben an der Seite und am Bauch. Sie wurden ihm mit einem Messer im Gefängnis in Somalia zugefügt, erzählt er, die Narbe im Gesicht mit dem Lauf eines Gewehrs.

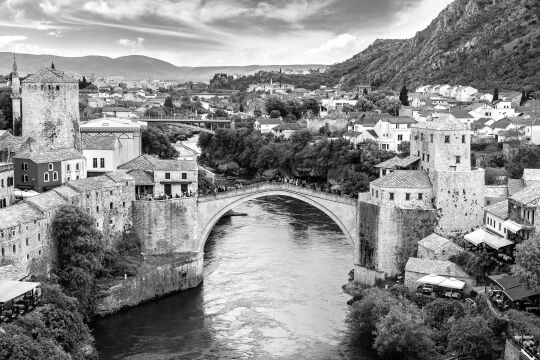

Wie es dazu kam? 2006 eroberte die "Union islamischer Gerichte“ die Hauptstadt Mogadischu und weite Landesteile von den bis dahin herrschenden War Lords. Weil Yussuf sich weigerte, als Kindersoldat für die radikal-islamischen Truppen zu kämpfen, steckten sie ihn ins Gefängnis. Wie lange er dort inhaftiert war, weiß er nicht. "Ich habe an diese Zeit nur eine vage Erinnerung.Eines Tages gab es Kämpfe zwischen den Islamisten und äthiopischen Truppen und ich hatte die Chance zu flüchten. Also bin ich über die unbewachte Mauer gesprungen und nach Hause gerannt. Dort durfte ich nicht bleiben, weil meine Mutter Angst hatte, ich könnte gefunden werden.“

Yussufs Onkel hat für ihn einen Flug von Mogadischu über Dubai nach Wien organisiert. "Zuerst habe ich keinen Platz in Ute Bocks Heim bekommen, weil es voll war. Aber sie hat für mich Arzttermine organisiert, mir zu essen gegeben und mir die Teilnahme an Deutsch-Kursen ermöglicht. Ute Bock hat mir all das gegeben, was ich vom österreichischen Staat nicht bekommen habe.“ Anfangs wohnte er in einem Asylheim in Mödling, dann mit anderen Somaliern zusammen, vor zwei Monaten wurde ein Platz bei Ute Bock frei.

Arbeitsverbot ist soziales Todesurteil

Die Polizeibeamten haben ihn gut behandelt, er hat überhaupt gute Erfahrungen mit den Österreichern gemacht. "Aber manche Leute bei den Behörden sind unmenschlich. Die Frau, die mich für das Asyl-Verfahren interviewt hat, wollte mir von Anfang an keine Chance geben. Sie hat mich angeschrien.“ Am liebsten würde Yussuf Jus studieren. "Ich möchte dieser Frau erklären, was Gerechtigkeit bedeutet. Einen negativen Bescheid auszustellen ist wie jemanden zu töten.“ Noch einmal stellt er diesen Vergleich an: "Jeder soll darüber nachdenken, was es bedeutet, einem jungen Mann Bildung und Arbeit zu verweigern. Diese Verbote gleichen einem Todesurteil, sie zerstören meine Zukunft. Ich möchte keine Schwarzarbeit machen, nichts Illegales.“ Yussuf sagt, er fühlt sich hilflos. Dennoch hat er Hoffnung. "Und ich bin Gott und Ute Bock sehr dankbar, dass ich nicht obdachlos bin.“

Er erzählt mit Stolz, dass er Obmann der "Somalischen Gesellschaft Österreichs“ ist. Die Mitglieder treffen sich zum Fußballspielen, helfen einander, komplizierte Formulare auszufüllen und sich in Österreich einzuleben. "Meine österreichischen Freunde und ich wollen nun einen gemeinsamen Verein gründen, um die beiden Kulturen zusammenbringen.“

Mit den anderen Heimbewohnern hat Yussuf wenig zu tun. "Ich möchte nicht auch noch deren belastende Geschichten im Kopf herumspuken haben. Ich bin mit meinen eigenen Problemen beschäftigt.“ Zum Zeitvertreib geht er spazieren und sitzt an der Donau. Oft muss er an seine Familie denken. "Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater Schneider. In Somalia hatte ich sechs Schwestern und fünf Brüder.“ Er spricht langsam und konzentriert. "Ich weiß nicht, wo sie jetzt sind und wie es ihnen geht.“ Noch immer ist keine Ruhe in sein von Bürgerkrieg zerrüttetes Heimatland am Horn von Afrika eingekehrt. Ebenso wenig in Yussufs Leben in Österreich. Im März hat er einen negativen Asylbescheid bekommen, nun wartet er auf den zweiten Bescheid. Er geht runter in den Aufenthaltsraum, um sich über das heutige Fußball-Programm zu informieren. Vor dem Fernseher sitzt noch immer dieselbe alte Frau, jetzt mit geschlossenen Augen.

Ute Bock

Die Geschichte einer Flüchtlingshelferin.

Von C. Krebs, U. Bock Molden 2010

208 S., geb., e 19,95 zu beziehen beim Verein Ute Bock