Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

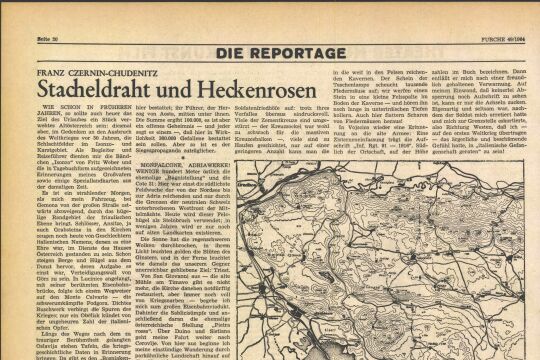

Auf dem Rutarhof

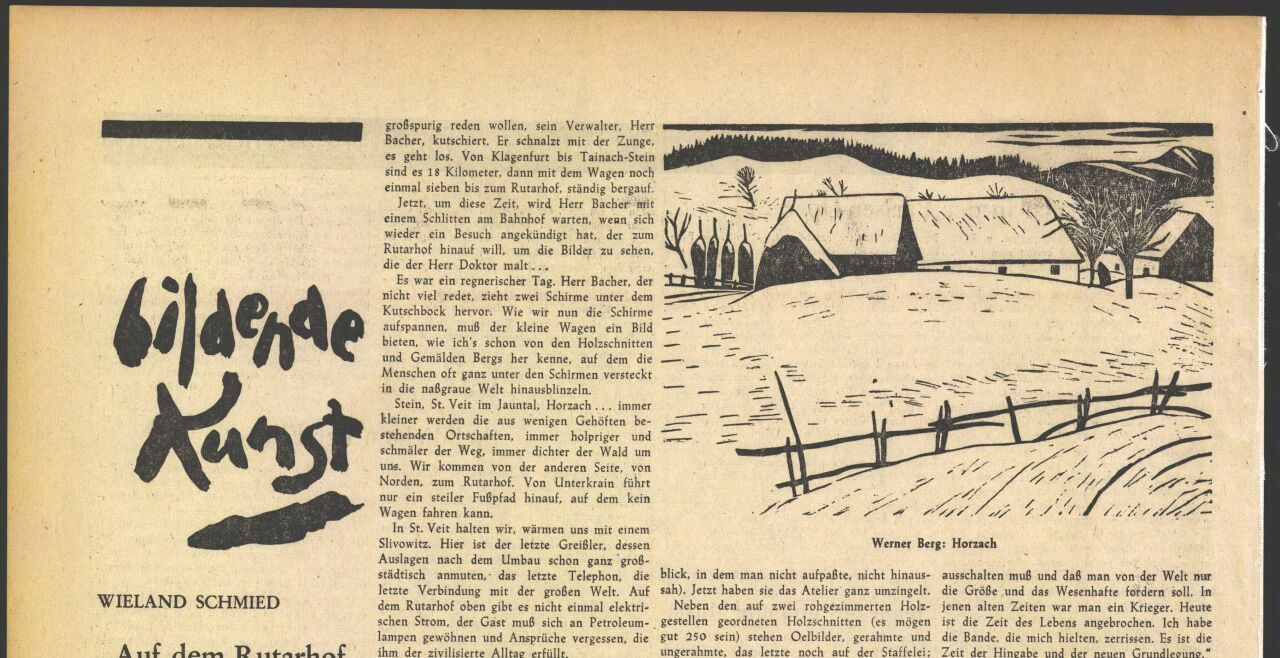

Dore, wo sich die Rehe guten Morgen und gute Nacht sagen, dort, wo sieh der Fuchs Sommer und Winter die Hühner holt, liegt der Rutarhof, lebt der Maler Werner Berg. In Unterkärnten, in einem versteckten Winkel Oesterreichs, in dem man ebensoviel slowenische wie deutsche Worte hört, in einem letzten Stück Altösterreichs, hat er seine Heimat gefunden — die zweite, die tiefere, die Wahlheimat.

Rutarhof, Gemeinde Unterkrain, Post Gallizien — das ist seine Adresse. Gallizien in Kärnten? Den Namen hat es hierher verschlagen, er ist eine Erinnerung an das spanische Gallizien. Geradeso wie es Dr. Werner Berg, geboren 1904 in Elberfeld im Rheinland, nach Universitätsund Akademiejahren in Wien und München hierher verschlagen hat, auf diesen Hof, auf dem -er Bauer wurde. ,Auch der Name „Unterkrain" hat-fremden Ursprung: er sollte „Unterraip“ heißen. und- die; ßemeinde unter dem Fęlsplateau bezeichnen, auf dem der Rutarhof liegt. Die Krain beginnt erst ein Stück weiter im Süden.

Ich habe Werner Berg in Klagenfurt getroffen. Zusammen fahren wir mit dem. Bleiburger Zug zwei Stationen, bis Tainach-Stein. Das ist ein kleiner Bahnhof, wo der Zugführer — wie. mir erzählt wird — den Zug anhält und wartet, wenn er einen verspäteten Fahrgast zur Bahn eilen sieht. Die Stationen sind klein, da kennt man fast alle Leute, die mit dem Zug in die Stadt fahren. Ein solcher Bahnhof ist dies, wie sie jetzt ganz aus der Zeit kommen. Der Zeit, in der Personenzüge wie eine Erinnerung an eine vergangene Welt anmuten.

Auf dem. Bahnhof erwartet uns der Wagen Werner Bergs. Sein Knecht oder, wenn wir großspurig reden wollen, sein Verwalter, Herr Bacher, kutschiert. Er schnalzt mit der Zunge, es geht los. Von Klagenfurt bis Tainach-Stein sind es 18 Kilometer, dann mit dem Wagen noch einmal sieben bis zum Rutarhof, ständig bergauf.

Jetzt, um diese Zeit, wird Herr Bacher mit einem Schlitten am Bahnhof warten, wenn sich wieder ein Besuch angekündigt hat, der zum Rutarhof hinauf will, um die Bilder zu sehen, die der Herr Doktor malt...

Es war ein regnerischer Tag. Herr Bacher, der nicht viel redet, zieht zwei Schirme unter dem Kutschbock hervor. Wie wir nun die Schirme aufspannen, muß der kleine Wagen ein Bild bieten, wie ich’s schon von den Holzschnitten und Gemälden Bergs her kenne, auf dem die Menschen oft ganz unter den Schirmen versteckt in die naßgraue Welt hinausblinzeln.

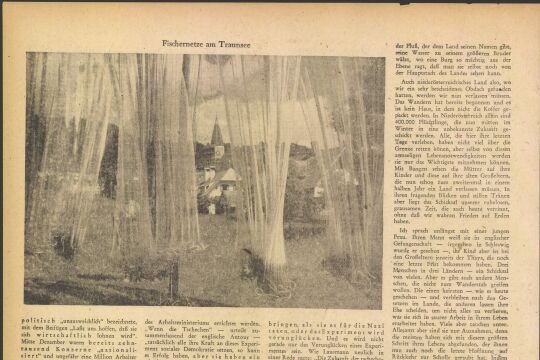

Stein, St. Veit im Jauntal, Horzach ... immer kleiner werden die aus wenigen Gehöften bestehenden Ortschaften, immer holpriger und schmäler der Weg, immer dichter der Wald um uns. Wir kommen von der anderen Seite, von Norden, zum Rutarhof. Von Unterkrain führt nur ein steiler Fußpfad hinauf, auf dem kein Wagen fahren kann.

In St. Veit halten wir, wärmen uns mit einem Slivowitz. Hier ist der letzte Greißler, dessen Auslagen nach dem Umbau schon ganz großstädtisch anmuten, das letzte Telephon, die letzte Verbindung mit der großen Welt. Auf dem Rutarhof oben gibt es nicht einmal elektrischen Strom, der Gast muß sich an Petroleum- . lampen gewöhnen und Ansprüche vergessen, die ihm der zivilisierte Alltag erfüllt.

Es wird dunkel, als wir ankommen. Erst am nächsten Tag kann ich mir den Rutarhof näher ansehen. Er liegt im äußersten Südwesten eines kleinen Hochplateaus. Der Blick geht hinunter. Dort unten, die paar Häuser, das ist Unterkrain. Dahinter das schmale Band, die Vellach; sie fließt in die Drau, die zur Rechten, gegen Westen, kilometerweit sichtbar ist. Aecker, Wiesen, dahinter ein bewaldeter Bergrücken — der Skar- bin, Im Süden stehen die scharfen Konturen des Hochobir, die anderen Bergspitzen überragend.

Es ist ein schöner Tag geworden, die Sicht ist gut. Was das Auge aufnimmt, ist so überwältigend, daß man sich fragt: Ist es hier überhaupt möglich, Kunst hervorzubringen? Kann man sich jemals an soviel Schönheit gewöhnen? Ist hier die Landschaft nicht so sehr im Ueber- gewicht, daß sie den Menschen mit seinen schöpferischen Kräften einfach erdrückt? Es ist dies ein Fleck Erde, auf dem es nicht mehr notwendig ist, zu schaffen, zu arbeiten, sich selbst zu verwirklichen. Hier genügt es, zu leben, dazusein, aufzunehmen.

Wir machen einen kleinen Spaziergang. Der nächste Nachbar ist eine knappe Viertelstunde entfernt, auch er auf einem einsamen Gehöft. Die nächsten Ortschaften — Unterkrain und Horzach — sind beide erst in einer guten halben Stunde zu erreichen.

In der Nähe des Bauernhauses hat sich Werner Berg auf einer alten Scheune sein Atelier gebaut. Blickt man aus den großen Fenstern des Ateliers — besonders groß im Vergleich zu den kleinen Bauernhausfenstern —, so bemerkt man, daß es ganz von Bäumen umstellt ist: rotbraunen hochgewachsenen, geraden Stämmen. Das Haus liegt an einem langsam ansteigenden Hang, und man hat den Eindruck, daß die Bäume aus dem Wald herabkommen (plötzlich in einem Augen blick, in dem man nicht aufpaßte, nicht hinaussah). Jetzt haben sie das Atelier ganz umzingelt.

Neben den auf zwei rohgezimmerten Holzgestellen geordneten Holzschnitten (es mögen gut 250 sein) stehen Oelbilder, gerahmte und ungerahmte, das letzte noch auf der Staffelei; mißtrauische Menschen blicken aus Augenwinkel von der Leinwand den Besucher an, kreideweißes Mondlicht (oder ist’s Schneelicht?) leuchtet fahl herab.

„Ich habe meine Position bezogen“, sagt Werner Berg. „Hierher gehöre ich.“

Wir gehen in den vorderen Raum des Ateliers zurück. Da ist ein Schreibtisch, Bücher darauf, Werke von Cesare Pavese, Simone Weil, Gotthard Jedlička ... Eine Reihe Bücher zieht sich alle vier Wände entlang, läuft über die Fenster hinweg... nur die Türen sind ausgespart. Die Bücher und ein Radioapparat, den die beiden jüngsten, auch schon erwachsenen Kinder, die jetzt die Wirtschaft führen, mitgebracht haben, sind die verbliebene Verbindung zu unserer Welt — und die vielen kurzen Reisen, die Berg unternimmt, um die bedeutenden Ausstellungen in Paris, München, Zürich zu besuchen.

Als er 1930 den Rutarhof kaufte und hier heraufzog, machten er und seine Frau alle Feldarbeiten selbst; nun sind die Kinder heräng e- wachsen und nehmen ihm vieles1 ab.- -

Unter den Büchern ist eines, das einen Holzschnitt Bergs auf dem Einband trägt: die neuen Gedichte von Walter Bauer „Nachtwachen des Tellerwäschers", die er aus Toronto in Kanada, wo er jetzt arbeitet, herübergeschickt hat.

„Wir haben manches Gemeinsame“, sagt Werner Berg. Einmal erschien — viele Jahre ist das nun her — ein Aufsatz „Hoffnungsvoller Jahrgang 1904“, der handelte von beiden.

Ich blättere in dem Buch. „Für Werner Berg“ steht unter einem der Gedichte. Dann lese ich das Motto. Es ist von Charles Louis Philippe: „Ich habe gelesen, daß Attila aus hölzernen Gefäßen aß und daß er den Offizieren seiner Umgebung die goldenen Beutestücke überließ, und ich habe verstanden, daß man das Scheinhafte ausschalten muß und daß man von der Welt nur die Größe und das Wesenhafte fordern soll. In jenen alten Zeiten war man ein Krieger. Heute ist die Zeit des Lebens angebrochen. Ich habe die Bande, die mich hielten, zerrissen. Es ist die Zeit der Hingabe und der neuen Grundlegung.“

Walter Bauer ging um 1950 nach Kanada. Als in Deutschland das Wirtschaftswunder seine ersten Blüten trieb, gab er das bisher Gewonnene auf, um neu zu beginnen

Der eine ging nach Kanada, der andere aber siedelte in Unterkärnten. Flucht aus der Zeit? Ich glaube nein. Mir scheint es eher ein Weg vorwärts, näher zu den Dingen, zu einem unmittelbaren Leben zu sein. Ein Weg zur Erde. Und darum letztlich eine Bejahung der Zeit. Sie verließen die Sicherungen und gingen hinaus in die Welt, hinaus in den Wind. Um wieder rein zu sein, um nicht weich zu werden, um nicht zu verschleimen. Um für das, was sie tun, wieder ganz verantwortlich sein zu können. Um etwas Festes, Greifbares, Gewisses in der Hand zu haben, in einer Epoche, in der dem Verstand, dem Intellekt die Kontrolle über die Welt und ihre Gesetze ganz und gar entglitten ist.

Flucht aus der Zeit? Ich weiß es nicht. Die blasse Romantik der Jugendträume hört auf: wenn man Schwielen an den Händen bekommt und die Knochen schmerzen.

Freilich, dies ist sicher: ein guter Maler, ein guter Schriftsteller wird man nicht durch diesen Entschluß. Die Nähe der Erde macht nicht die Bedeutung des Kunstwerks aus. Das lebt von anderen Kräften. Die Sauberkeit des Kunstwerks wird nicht vom guten Willen seines Schöpfers bestimmt, sondern von seinem Stil, seiner Sprache und seiner Gestaltung. Aber der Entschluß hilft die Voraussetzungen schaffen für die Hervorbringung von Kunst — wenn der Mann, der diesen Entschluß faßt, Künstler ist; und nur dann.

Aber auch ihn bedroht die Gefahr, zu direkt zu werden: die Erde zu rühmen, die ihn trägt; die Bäume zu preisen, an denen er sich aufrichtet. Das Kunstwerk, das sich nur auf seinen Inhalt stützt, das sich — bildlich gesprochen — an die Bäume anlehnt, die es besingt — es steht nicht auf eigenen Füßen.

Marcel Proust wußte, warum er die schweren Fenstervorhänge in seiner Pariser Wohnung tags nie öffnen ließ: er wollte allein sein, abgeschieden von allem, um so die Welt aus sich selbst heraus neu hervorzubringen. Es bedarf eines ständigen Verzichts, einer ständigen Aufopferung dessen, was einem lieb ist, um in der vorgeschobenen Situation, in der Werner Berg lebt, ein Künstler zu sein.

Aber wenn wir uns die Holzschnitte ansehen, die er geschaffen hat; ihre Sparsamkeit, ihren Verzicht darauf, wiederzuerzählen, was er erfahren hat; die Konsequenz, rlur mit wenigen schwarzen und weißen Flächen und den zarten Linien in und zwischen ihnen zu sprechen: dann glauben wir, daß Werner Berg die Kraft, den Mut, die Gnade hatte, solch ein Künstler zu sein. Trotz dieser Kraft hat er nie darauf verzichtet, von seiner Welt zu künden. Er begreift sein Künstlertum als Zeugenschaft: Zeugnis abzulegen für die Menschen seiner Heimat, für die Windischen, einen abseitigen Menschenschlag. Ihr Bild den anderen entgegenzuhalten. Er hat das an Saulus gerichtete Wort erfahren: „Du sollst Zeuge sein vor allen Menschen von dem. was du gesehen und vernommen hast“ (Apostelgeschichte 22, 15). Zu zeugen, im zweifachen Wortsinne, ist der Auftrag des Künstlers.

Werner Berg hat das Stück Erde gefunden, wohin er gehört. Er hat seine Position bezogen. Der Rutarhof, geduckt und geborgen unter dem großen Dach, ist 'eine Heimat geworden.

Hier stęht seine Staffelei. Hier ist die Welt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!