Die Politik schaut nicht nach links oder nach rechts, wenn sie etwas in der Pflege beschließt. Das ist verantwortungslos. (Martin König)

In der Pflege braucht man Liebe, Geduld und einen guten Magen. Das ist nicht nur zum Selbstschutz wichtig, sondern auch zum Schutz der Klienten. (Mirjana Markovi´c)

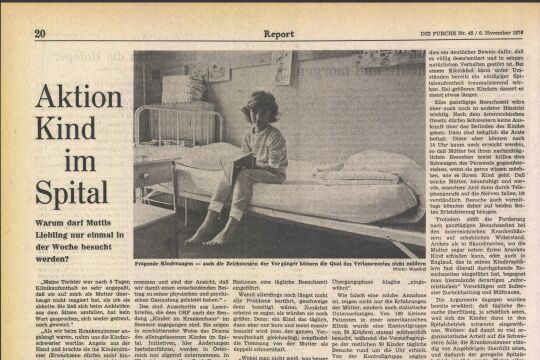

Krebs im Endstadium: Mit dieser Diagnose lag der Vater von Martina F. in einem oberösterreichischen Spital. An Heilung war nicht mehr zu denken, hier im Krankenhaus konnte man für den 79-Jährigen nichts mehr tun. Doch was jetzt? Ihn zu Hause zu betreuen, traute sich seine 55-jährige Tochter nicht zu. Also fragte sie nach einem Platz im nahen Pflegeheim. Die Antwort war ernüchternd: Vor August sei damit nicht zu rechnen, hieß es. Wegen akuten Personalmangels habe man eine ganze Abteilung mit 15 Zimmern gesperrt.

Sechs Mitarbeiterinnen haben das Haus zuletzt verlassen, allein vier gingen in Pension. Renate K. war eine von ihnen. Erst mit 44 Jahren hatte sich die vormalige Reinigungskraft ihren Lebenswunsch erfüllt und eine einjährige Ausbildung zur Pflegehelferin sowie eine Aufschulung zur Altenfachbetreuerin absolviert. Die Arbeit im Heim entsprach ihr, alte Körper von Harn, Stuhl oder Erbrochenem zu säubern, machte ihr nichts aus. Doch die Umstände änderten sich. "Früher waren drei bis vier Pflegekräfte für 15 Bewohner zuständig, und wenn es schön war, haben wir die Kühltasche gepackt und sind mit den Leuten in den Park gegangen", erzählt sie. Heute sei all das nicht mehr möglich: Auf 15 Bewohner kämen nur noch zwei Pflegekräfte, dazu die ganze Dokumentation. Auch die Pflege selbst sei durch das höhere Eintrittsalter und die häufigere Demenzbetroffenheit herausfordernder geworden. "Lange hätte ich so nicht mehr arbeiten wollen", sagt Renate K.

"Pflegekräfte mit Gold aufwiegen"

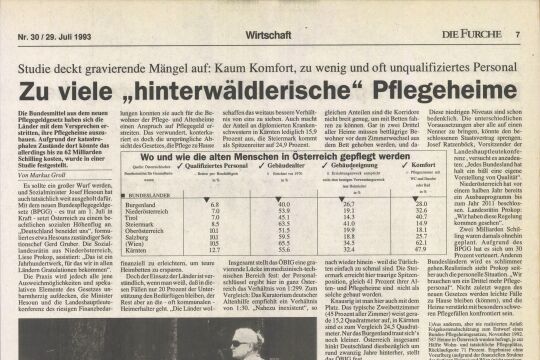

Auch die meisten anderen Menschen wollen so nicht arbeiten, zugleich steigt der Bedarf. Die Folgen sind immer deutlicher zu spüren. "Es ist nicht nur in Oberösterreich so, dass Heimplätze wegen Personalmangels nicht belegt werden können", weiß Martin König vom Bundesverband der Alten-und Pflegeheime Österreichs. Noch dramatischer ist die Situation in der mobilen Pflege: Das Hilfswerk, größter Anbieter in diesem Bereich, verzeichnet allein in Niederösterreich über hundert offene Stellen. "Pflegekräfte kann man mittlerweile mit Gold aufwiegen", heißt es hier. Auch bei der Caritas der Erzdiözese Wien sind derzeit 80 Stellen unbesetzt. Insgesamt gibt es um zehn bis 15 Prozent zu wenig Pflegepersonal, schätzt die für soziale Dienste zuständige Gewerkschaft "vida". Die derzeit rund 62.000 Beschäftigten -davon drei Viertel Frauen - würden dadurch noch zusätzlich belastet. Fünf Prozent von ihnen sind burnoutgefährdet, 18 Prozent klagen über emotionale Erschöpfung.

Entlastung ist freilich keine in Sicht, ganz im Gegenteil: 2017 gab es laut Martin König erstmals um ein Drittel zu wenig Absolventen von Pflegeausbildungen. Durch die niedrige Arbeitslosenrate hätten auch weniger Menschen Interesse, als Quereinsteiger in den krisensicheren, aber wenig attraktiven Pflegesektor zu wechseln. Zugleich sei durch den Wegfall des Pflegeregresses die Nachfrage nach Heimplätzen um bis zu 20 Prozent gestiegen, schätzt König. Die unreflektierte Streichung vor der Nationalratswahl 2017 empört ihn ebenso wie die geplante Kürzung der Familienbeihilfe für EUAusländer, darunter viele 24-Stunden-Betreuerinnen (s. rechts)."Ich habe das Gefühl, die Politik schaut nicht nach links oder rechts, wenn sie etwas beschließt", sagt König. "Das ist verantwortungslos."

Auch die 2016 beschlossene Novelle des "Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes" hinterlässt viele Fragen. Die bisherige "Diplomkrankenschwester" wurde zur "Diplomierten Gesundheitsund Krankenpflegerin" mit Bachelorabschluss, doch der Andrang auf das dreijährige FH-Studium ist gering -ebenso wie bei der zweijährigen Ausbildung zur "Pflegefachassistenz", die zusätzlich zum einjährigen "Pflegeassistenz"-Lehrgang eingeführt wurde. Wo und wie diese Absolventen eingesetzt werden sollen, ist bis heute ungeklärt.

Mehr Klarheit bei den Qualifikationen und bundesweit einheitliche Standards beim Pflegeschlüssel -das steht auf Claudiu Suditus Wunschliste ganz oben. Seit 2015 leitet der gebürtige Rumäne, der 1991 als Abteilungshelfer ans Wiener AKH gekommen ist und später ins Management wechselte, das Haus St. Barbara der Wiener Caritas. 270 Menschen wohnen in der Pflege-Einrichtung in Alterlaa, die 211 Mitarbeiter sind zu 80 Prozent weiblich und haben zu 90 Prozent Migrationshintergrund - eine recht typische Verteilung. Der Wegfall des Pflegeregresses habe auch sein Haus "extrem aus dem Gleichgewicht gebracht", erzählt Suditu, dessen Stimme ebenso gewichtig ist wie seine Physiognomie. 60 Personen hatte er noch Kurzem auf der Warteliste, viele davon konnte er aufnehmen. Dass der Personalmangel bei ihm nicht so dramatisch wie im Westen ist und er nur drei Diplomierte und drei Pflegeassistenten sucht, führt er auf die gute Anbindung an die Autobahn zurück. Immerhin 20 Prozent seiner Mitarbeiterinnen pendeln täglich aus dem Ausland hierher, viele von ihnen sind deshalb von der Indexierung der Familienbeihilfe betroffen. "Rein logisch hat die Regierung natürlich Recht, wenn sie sagt, dass die Beihilfe kein Bestandteil des Gehaltes ist", meint er zu diesem Thema. "Das ändert aber nichts daran, dass wir uns im Personalbereich etwas überlegen müssen."

Mehr Geld und weniger Arbeitszeit

Ein höheres Gehalt mache den Job sicher attraktiver, ist er überzeugt -zusätzlich zu guten Rahmenbedingungen durch Berufskindergärten oder Gesundheitsförderung: "Mehr Geld bedeutet zwar nicht zwingend mehr Bewerber, aber mit Sicherheit weniger Aussteiger", sagt Suditu. Immerhin ein Drittel würde sich aus dem Pflegeberuf verabschieden. Von einer 35-Stunden-Woche, wie sie die Gewerkschaft "vida" zur Entlastung fordert, hält er indes wenig: Schließlich brauche man dann erst recht mehr Personal.

Mirjana Markovi´c würde sich über eine Arbeitszeitverkürzung hingegen freuen. Auch etwas mehr Geld wäre für sie ein Zeichen für mehr Wertschätzung. Seit 19 Jahren arbeitet die gebürtige Serbin und ausgebildete Altenfachbetreuerin für die Caritas Socialis in der Hauskrankenpflege. Sieben bis acht Klienten besucht sie täglich in Wien, sie wechselt Inkontinenzprodukte, versorgt auf alten Couches Wunden und sammelt nebenbei biografische Informationen, um den alten Menschen etwas näher zu sein. 1900 Euro netto bekommt sie dafür -drei bis fünf Abenddienste pro Woche inklusive. Ihre Schwester verdient nach einem Jahr als Reinigungskraft in einem Krankenhaus genauso viel.

Mobil versus stationär

Markovi´c findet das nicht fair. Aber berufen fühlt sie sich trotzdem für ihren Beruf. "Man braucht Liebe, Geduld und einen guten Magen -nicht nur aus Selbstschutz, sondern auch zum Schutz der Klienten", betont sie. Ob ein Praktikant aus Überzeugung mobile Pflege wähle oder vom AMS dazu gedrängt worden sei, merke sie recht bald. Aber auch viele Kolleginnen aus dem stationären Bereich können sich nicht vorstellen, allein und ohne Team in fremden, womöglich schmutzigen Wohnungen Personen zu betreuen. Sie hingegen schätzt es, flexibler zu sein und sich nicht um 20 Menschen, sondern nur um einen zu kümmern. Nur mit den Angehörigen sei es oft nicht leicht. Konflikte mit ihnen gehörten zu den größten Nachteilen der mobilen Pflege.

Bei Martina F. gab es gottlob keine solchen Probleme. Gleich nach der Entlassung ihres Vaters aus dem Spital wurde sie von einer Mitarbeiterin des mobilen Palliativteams unterstützt. Gemeinsam mit ihr und zwei Tanten begleitete sie den Vater drei Wochen lang rund um die Uhr, bis zu seinem Tod. Zwei Tage zuvor langte noch ein Schreiben ein: Im Pflegeheim sei gerade ein Platz frei geworden.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)