Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

RANDBEMERKUNGEN zur Woche

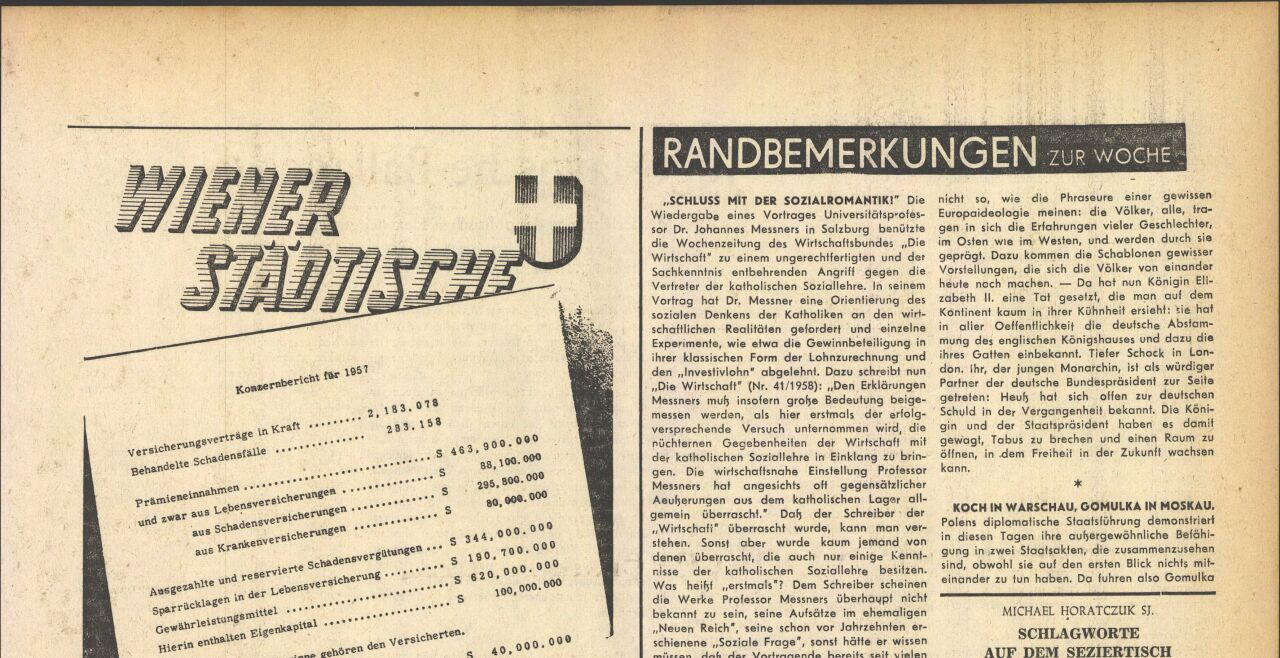

„SCHLUSS MIT DER SOZIALROMANTIK!“ Die Wiedergabe eines Vortrages Universitätsp'ofes-sor Dr. Johannes Messners in Salzburg benützte die Wochenzeitung des Wirtschaftsbundes „Die Wirtschaft“ zu einem ungerechtfertigten und der Sachkenntnis entbehrenden Angriff gegen die Vertreter der katholischen Soziallehre. In seinem Vortrag hat Dr. Messner eine Orientierung des sozialen Denkens der Katholiken an den wirtschaftlichen Realitäten gefordert und einzelne Experimente, wie etwa die Gewinnbeteiligung in ihrer klassischen Form der Lohnzurechnung und den „Investivlohn“ abgelehnt. Dazu schreibt nun „Die Wirtschaft“ (Nr. 41/1958): „Den Erklärungen Messners murj insofern grofje Bedeutung beigemessen werden, als hier erstmals der erfolgversprechende Versuch unternommen wird, die nüchternen Gegebenheiten der Wirtschaft mit der katholischen Soziallehre in Einklang zu bringen. Die wirtschaftsnahe Einstellung Professor Messners hat angesichts oft gegensätzlicher Aeuherungen aus dem katholischen Lager allgemein überrascht.“ Dah der Schreiber der „Wirtschaft“ überrascht wurde, kann man verstehen. Sonst aber wurde kaum jemand von denen überrascht, die auch nur einige Kenntnisse der katholischen Soziallehre besitzen. Was heihf „erstmals“? Dem Schreiber scheinen die Werke Professor Messners überhaupt nicht bekannt zu sein, seine Aufsätze im ehemaligen „Neuen Reich“, seine schon vor Jahrzehnten erschienene „Soziale Frage“, sonst hätte er wissen müssen, dafj der Vortragende bereits seit vielen Jahren ein profilierter Vertreter jener Richtung im sozialen Katholizismus ist, die nachdrücklich Wert auf die Beachtung der wirtschaftlichen Tatsachen bei Durchführung der Sozialreform legt. Dem Schreiber ist offensichtlich auch die bis in die Gegenwart hinüberwirkende Richtungskontroverse im sozialen Katholizismus gänzlich entgangen. Hunderte von katholischen Nationalökonomen bemühen sich, seit es so etwas wie eine moderne Wirtschaftswissenschaft gibt, um die Erforschung der Gesetze des Wirtschaftlichen. Sicher sind unter den vielen, die als Katholiken Wirtschaftswissenschaften betreiben, auch „Romantiker“. Diese „Romantiker“ gibt es aber auch unter den Nichtkafholiken, sogar bei Richtungen, die durchaus „wirtschafts-freundlich“ sind. Man kann annehmen, dah die Ausführungen der „Wirtschaft“ nicht der Redaktion, sondern dem Schreiber der Notiz anzulasten sind. Trotzdem würde die Sozialkontroverse sehr gefördert werden, würde man sich in Hinkunft der Verallgemeinerungen enthalten und Vorwürfe wie „Sozialromantizismus“ oder ähnliches vermeiden. Dies um so mehr, ,als,puffe in., der OeVP„ deren Unternehmei-flügel die „Wirtschaft“ vertritt, eine Reihe von Forschern zu jenen Personen zählt, die das Wirfschaftsbund-organ treffen wollte.

„BAROMETERSTAND: MÄSSIG STEIGEND“, meinte der Unterrichtsminister auf der letzten Pressekonferenz (übrigens ist sein Ressort das einzige, das diesen periodischen Kontakt mit der Oeffentlichkeit pflegt) mit dem Blick auf das diesjährige Kulfurbudget. Das will diesmal mehr als sonst besagen, denn der Finanzminister hatte heuer runde zwei Milliarden unterzubringen, deren Effektuierung ihm die neuen Sozialgesetze der letzten Monate präsentierten. So werden immerhin 63 Millionen zur Fortsetzung von Schulbauten und 30 Millionen für sechs bis sieben besonders dringliche Schulneubauten, 25 Millionen für das neue Universitätsinsfituts-gebäude und zwei Millionen als „Initialzündung“ für den Neubau des Grazer Schauspielhauses zur Verfügung stehen. Den Hochschulen fallen zehn neue Lehrkanzeln und elf neuartige „Fachschulprofessuren ad personam“ zuj die letzteren stellen einen ersten Versuch dar, das Gespenst der Abwanderung erster Fachkräfte ins Ausland zu bannen. Zehn Millionen sind bereits für die vermutlich nun doch in Innsbruck 1964 stattfindende Winterolympiade vorgesehen — vielleicht, vielleicht, schlägt sich sogar noch die Sommerolympiade in Wien dazu! Ein Silbersfreif also am Sparhorizont des Jahreshaushaltes; mögen in den folgenden Jahrzehnten auch noch herzhaftere Sonnenstrahlen auf Kunst und Unterricht fallenl

VOR DEM BESUCH DES DEUTSCHEN BUNDESPRÄSIDENTEN HEUSS in London, wurde von der Begründung einer Entente Cordiale zwischen Bonn und London gesprochen. Nach der Rückkehr ist man um einige Erfahrungen reicher. Die Tapferkeit der englischen Königin und die Klugheit, ja, Weisheit des deutschen Bundespräsidenten, verhinderten ein Debakel. Denn sehr bald zeigte sich bei diesem ersten Staatsbesuch deutscherseits in England seit 1907 (Staatsbesuch = Besuch des Staatsoberhauptes): Englands Bevölkerung begrüfjte das deutsche Staatsoberhaupt mit Schweigen, Englands Presse wurde aggressiv: uralter Groll kam da hoch, dazu die Sorgen über Deutschlands Erstarken und neue Wirtschaftsmacht. Dennoch wäre es verfehlt, diese Animosität einfach mit Mangel an „Fairnefj“ und mit bösartigen Motiven abzu-tun. Das englische Volk hat — das ist eine bittere Lehre, die aber zur Kenntnis genommen werden muß — nur gezeigt, wie die Dinge in Europa, in der Welt, wirklich liegen, Es geht nicht so, wie die Phraseure einer gewissen Europaideologie meinen: die Völker, alle, tragen in sich die Erfahrungen vieler Geschlechter, im Osten wie im Westen, und werden durch sie geprägt. Dazu kommen die Schablonen gewisser Vorstellungen, die sich die Völker von einander heute noch machen. — Da hat nun Königin Elizabeth II. eine Tat gesetzt, die man auf dem Kontinent kaum in ihrer Kühnheit ersieht: r.ie hat in aller Oeffentlichkeit die deutsche Abstammung des englischen Königshauses und dazu die ihres Gatten einbekannt. Tiefer Schock in London. Ihr, der jungen Monarchin, ist als würdiger Partner der deutsche Bundespräsident zur Seite getreten: Heufj hat sich offen zur deutschen Schuld in der Vergangenheit bekannt. Die Königin und der Staatspräsident haben es damit gewagt, Tabus zu brechen und einen Raum zu öffnen, in dem Freiheit in der Zukunft wachsen kann.

KOCH IN WARSCHAU, GOMULKA IN MOSKAU.

Polens diplomatische Staatsführung demonstriert in diesen Tagen ihre außergewöhnliche Befähigung in zwei Staatsakten, die zusammenzusehen sind, obwohl sie auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Da fuhren also Gomulka

MICHAEL HORATCZUK SJ.

SCHLAGWORTE

AUF DEM SEZIERTISCH

152 Seiten l Leinen S 46.— broschiert S 32.—

In jeder Buchhandlung VERLAG HEROLD WIEN MÜNCHEN und Cyrankiewicz soeben nach Moskau, sehr freundlich begrübt von der sowjetischen P-esse. Gomulka strebt sein Ziel an: Normalisierung der Beziehungen zwischen Warschau und Moskau, so dah, bei enger politischer Bindung, Polen doch sich jene gewisse innere Freiheit sichert, die der westliche Besucher in Warschau, Krakau überall wahrnimmt. Gleichzeitig wird der westlichen Welt in Warschau in einem ebenfalls mehrwöchigen Staatsakt ein Schauspiel vorgeführt, das zeigen soll, wie sehr sich Polen als Mitglied der Rechtsgemeinschaft der Völker, als Hüterin der besten Traditionen westlicher Rechtsfreiheit fühlt. Das ist der Sinn des Prozesses gegen den früheren Gauleifer von Ostpreuhen, Erich Koch. Koch hat die Möglichkeit, sich ausführlich über sein Leben, sein Werk, seine Gedanken 3riDä.ujjepi. Seine beiden Pflichf-cX$88T J&fflW“ jfJj'fcaufgcilpert. Der Richter legt wiederholt Pausen ein, Um Koch Gelegenheit zu geben, sich zu erholen. Dieser Prozeh ist also ein Schauprozeh eigener Art, sozusagen in umgekehrter Richtung: nicht für das polnische Volk, sondern für die westliche Weltöffentlichkeit! Was für eine seltsame Welt ist es doch, in der wir heute leben: da erfüllt ein Ex-Gauleiter, ein Monstrum, in der Zentrale eines kommunistischen Staates Funktionen, die in anderer Weise dessen Repräsentanten in Moskau auf sich nehmen müssen, um das kaum Glaubhafte vorzustellen; was bereits einem einzelnen als „Wanderer zwischen zwei Welten“ schwer genug wird: als Volk und Staat zu leben, gleichzeitig, in zwei Welten, die sich noch dazu auf eben dem Territorium dieses Staates in uralten Spannungen gegenüberstehen.

ZIVILCOURAGE. In seiner gesamten militärischen und politischen Laufbahn wird dem General Charles de Gaulle kaum je eine Entscheidung so schwer gefallen sein, wie sein nun in die Tat umgesetzter Beschluß, die Lösung des Algerienproblems auf dem Wege direkter Verhandlungen mit den Rebellen zu suchen. Er mußte sich sagen, daß die Aussicht, auf diesem Weg zu einem für Frankreich gerade noch annehmbaren Ergebnis zu gelangen, heufe, nach einem vierjährigen Krieg, der nahe an hunderttausend Menschen das Leben gekostet und weite Gebiete Algeriens verwüstet hat, ungleich geringer ist als noch vor etwa zwei Jahren, ehe der panarabische Nationalismus durch Nassers Triumph in der Suezkrise einen so gewaltigen Auftrieb erfahren hatte und die Unzulänglichkeit aller rein militärischen Maßnahmen gegen den algerischen Aufstand noch nicht offenbar geworden war. Er mußte sich ferner darüber im klaren sein, daß er seinen Ruf als Staatsmann und sein persönliches Ansehen durch nichts sosehr aufs Spiel setzen konnte, wie durch eine Geste, die ihm Ungezählte seiner Landsleufe, und nicht allein die französischen Siedler in Algerien, fürs erste als ein Zeichen unverzeihlicher Schwäche, oder sogar als einen geradezu hochverräterischen Akt auslegen würden. Wenn er trotzdem den ersten Schritt unternommen hat, um ein Friedensgespräch mit den algerischen Aufständischen einzuleiten, allein im Interesse Frankreichs und ohne Rücksicht auf seine eigene Person, so hat er, der alte Berufssoldat, einen Grad von Zivilcourage bewiesen, der alle die „zivilen“ Politiker, die in den letzten Jahren für Frankreichs Algerienpolitik verantwortlich waren, aufs tiefste beschämen müßte.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!