Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Glöckel desavouiert?

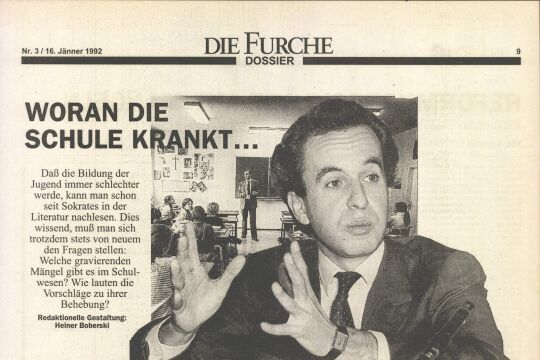

Das neunte Gymnasialjahr ist also gefallen — vorläufig zwar nur, aber wer in die Diskussion um das „Was nun?“ hiinekihörli, kann nicht viel Hoffnung behalten, daß es nach der „Luftholpause“ wiederkommt.

In diesen Tagen haben nun SPÖ und FPÖ ihre Schulprogramme veröffentlicht. In der ÖVP begnügte man sich fürs erste, einige Grundsätze in den Abänderunigsantrag zum Schulorgia-nisationsgasetz einzubauen. Die Koordinierung der in den Bünden der Regierungspartei und ihren Vorfeldorganisationen in den letztem Jahren entwickelten Konzept zu einem parteieigenen Entwurf steht noch aus. Die Analyse des Vorliegenden zeigt, daß vieles Gemeinsame aus dem politischen Kräftespiel ausgeklammert werden könnte, bevor man ans Aushandeln geht. Aber auch bei manchen übereinstimmenden Ansichten sollte man Vorsicht walten lassen, bevor man überstürzt beschließt, was sich erst bewähren muß. Eine der Fragen, die in den letzten

Jahren — von England ausgehend — immer stärker in den Vordergrund getreten ist, geht damim, ob man nicht vor den Beginn der Pflichtschule eine Vorstufe seteen sollte, in der das Kind spielend in die neue Welt der Schule eingeführt werden könnte. Diese Vorstufe könnte nicht nur — womit sie richtig begründet wird — mithelfen, die Unterschiede der verschiedenen sozialen Milieus, aus denen die Kinder kommen, auszugleichen. Sie könnte wohl auch mit entsprechenden Methoden einen guten Teil des Lehrplans der ersten Klasse übernehmen und so mithelfen, daß dann die Zehnjährigen besser vorbereitet in die nächste Stufe eintreten — wie diese auch aussehen mag.

Das große Streitobjekt droht dann „die Schule der Zehn- bis Vierzehnjährigen“ zu werden, die sich die SPÖ als gemeinsame „Mittelschule“ vorstellt, wogegen die anderen — mit den Worten der FPÖ — an der „differenzierten Leistungsschule'*

festhalten. Alle aber sind einer Meinung, daß es hier viele Brücken und Übergänge geben muß, aber keine Sackgassen geben darf.

Auch die „Mittelschule“ der Sozialisten ist weit entfernt von den Ein-heitsschulvorstellunigen früherer Zeit — und noch viel weiter von jenem Typ der totalen Einheitsschule, den die Schweden demnächst einzuführen gedenken. Man könnte bösartig kommentieren, die Sozialisten wollten, dem Phantom der gemeinsamen Erziehung zuliebe, die große Glöckel-sche Erfindung der Hauptschule zerschlagen: Die „Mittelschule“ würde ja zwei „Basisgruppen“ bieten, von denen die eine leistungsmäßig dem A-Zug der Hauptschule und der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schule entspräche, die andere dem B-Zug der Hauptschule und der Valksschuloberstufe, nur daß sie alle unter einem Dach lebten — wo die Schulgrößen dies erlauben. Aber mehr noch: Das Schulprogramm der SPÖ, die doch stets den

Kampf gegen das „elitäre“ Gymnasium auf die Fahnen schrieb, weist echte Elemente der Elltentoildung auf, die man verwirklichen sollte.

So schlagen die Sozialisten schon in der Grundschule Förderklassen nicht nur für Schwachbegabte, sondern auch für höherbegabte Kinder wie die Einführung einer Fremdsprache zu früher Zeit vor. In der Mittelschule würde es eine eigene Förde-rungsstufe für Hochbegabte geben — warum soll man sie dann organisatorisch ihre ganze Schulzeit hindurch mit jenen Kameraden zusammenspannen, die eben eine andere pädagogische Führung brauchen, um das ihnen gesteckte (andere) Ziel zu erreichen?

Leistung*- und Nelgungsgruppen?

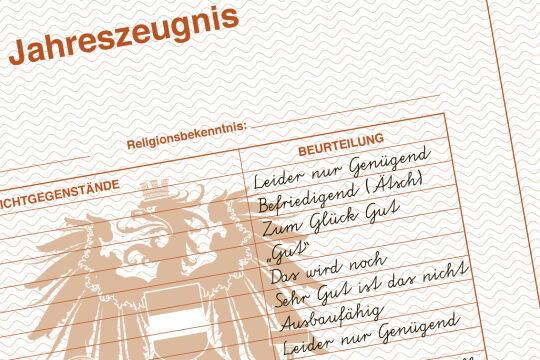

Daß das heute geltende Schulmodell gründlich reformiert gehört, steht wohl außer Zweifel. Als Alternative wird der Abgang von den starren Jahrgamigsklassen, der Übergang zu Leistungs- und Neiguwgsgruppen angeboten. Zweifellos hat die Überlegung viel für sich, daß das Versagen in einem Gegenstand nicht den Verlust eines Jahres bedeuten, daß der Schüler Gelegenheit erhalten soll, die Scharte später auszuwetzen, daß er mit gleichgesinnten Kameraden zusammenarbeitend mehr Nutzen vom Unterricht haben wird.

Die restlose Auflösung der Jahrgangsklassen aber hätte auch zur Folge, daß die sozialerzieherische Wirkung der Klassengemeinschaft — auf die gerade die SPÖ so großen Wert legt — völlig verloren ginge — und damit die Basis des gemeinsamen Schulerlebnisses, auf der auch heute noch so viele Lebenis-freuinidschaften aufbauen.

Noi*i ein letzter Punkt: Minister Mock bezeichnete die Willenskundgebung des Volksbegehrens als „lebendigen Ausdruck des Elternrechts“. In den vorliegenden Konzepten werden die Eltern nur dort erwähnt, wo es heißt, Begabungsför-derung dürfe nicht von ihrem Einkommen abhängig sein — was heute auch niemand mehr behauptet. Dort aber, wo das Elternrecht zur ersten großen Entscheidung aufgerufen ist — bei der Wahl des weiteren Schulwegs —, soll die Mitsprache der Eltern völlig ausgeschaltet sein? Das SPÖ-Konzept zählt vier verschiedene Möglichkeiten auf, wie über die Zuteilung zur ersten oder zweiten Basisgruppe der Mittelschule entschieden werden kann — die Eltern haben nichts mitzureden. Erst beim Eintritt in die — auf die Oberstufe beschränkte — höhere Schule soll ihnen ein Appelflationisrecht eingeräumt werden, sofern die Ansichten auseiniamd ergehen.

Das Mitspracherecht der Eltern

Die Vorstellung, daß doch noch ein dekadenter Sproß einer „besseren“ Familie durch das Gymnasium durchgeschoben wird, ohne daß er die Begabung hierfür hätte, scheint immer noch manisch weiterzuwirken. Daß aber die bessere Ausgaragspositiom, die ein bildungsbewußtes Elternhaus dem Kind bietet, einen sehr wesentlichen volkswirtschaftlichen Faktor darstellt, nicht minder bedeutend als die Ausschöpfung noch brachliegender Bildungsreserven — das hat sich noch nicht durchgesetzt. Bevor diese Tatsache aber nicht anerkannt und in Rechnung gestellt wird, kann eine Schulreform nie den Anforderungen entsprechen, die die Wirtschaft der Jahrtausendwende an ihre Führungs-kräfte stellen wird.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!